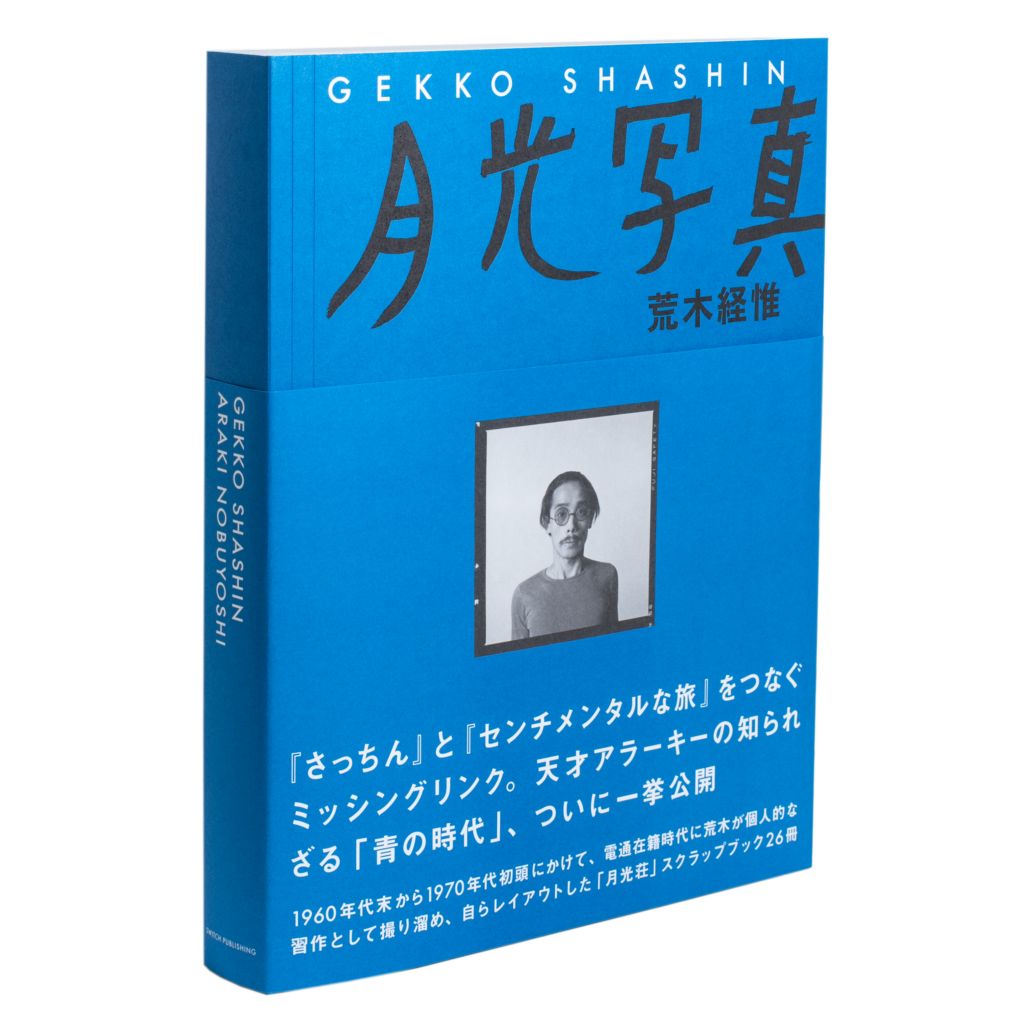

写真家荒木経惟は昨年11月に写真集『月光写真』をスイッチ・パブリッシングより刊行した。

『月光写真』は1964年から71年にかけて荒木が文具店「月光荘」のスケッチブックに個人的な習作として撮り溜め、自らレイアウトしたスクラップブック全26冊を1冊の写真集としてまとめたものだ。これまでほとんど発表されることのなかった天才アラーキーの「原点」。そこにはその後の天才の写真人生を彩っていくモチーフの多くが出揃っている。

『月光写真』の1ページ目には荒木による写真家ロバート・フランクのポラロイド肖像写真が掲載されている。

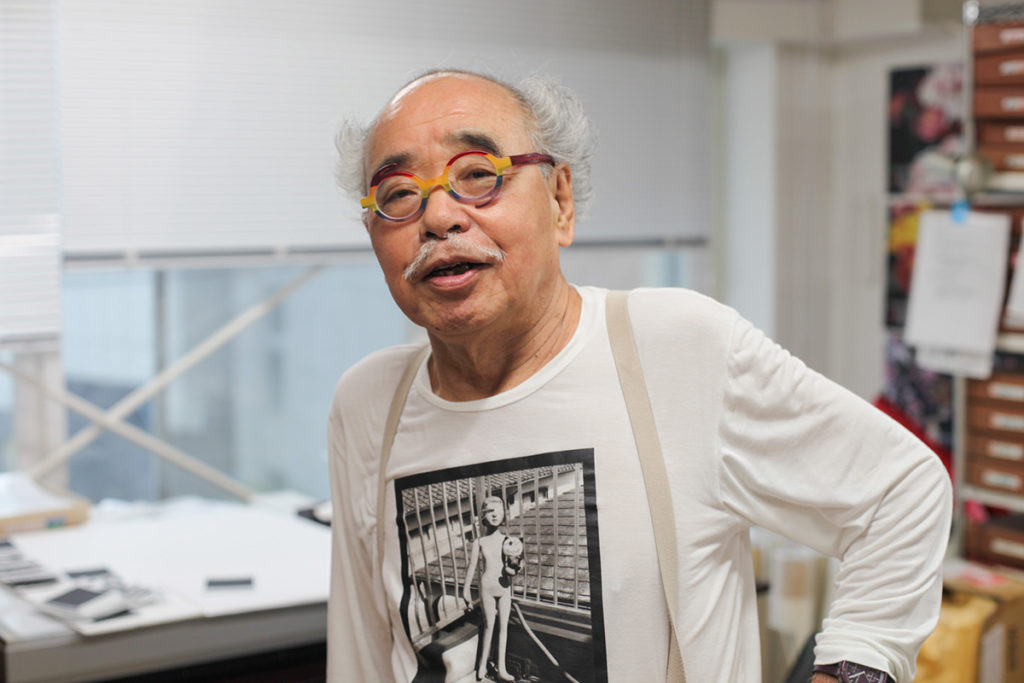

荒木にとってロバート・フランクとはどのような存在なのか。あらためて話を訊いた。

*本インタビューは2020年4月11日OAされたJ-WAVE「RADIO SWITCH」のテキスト版です。

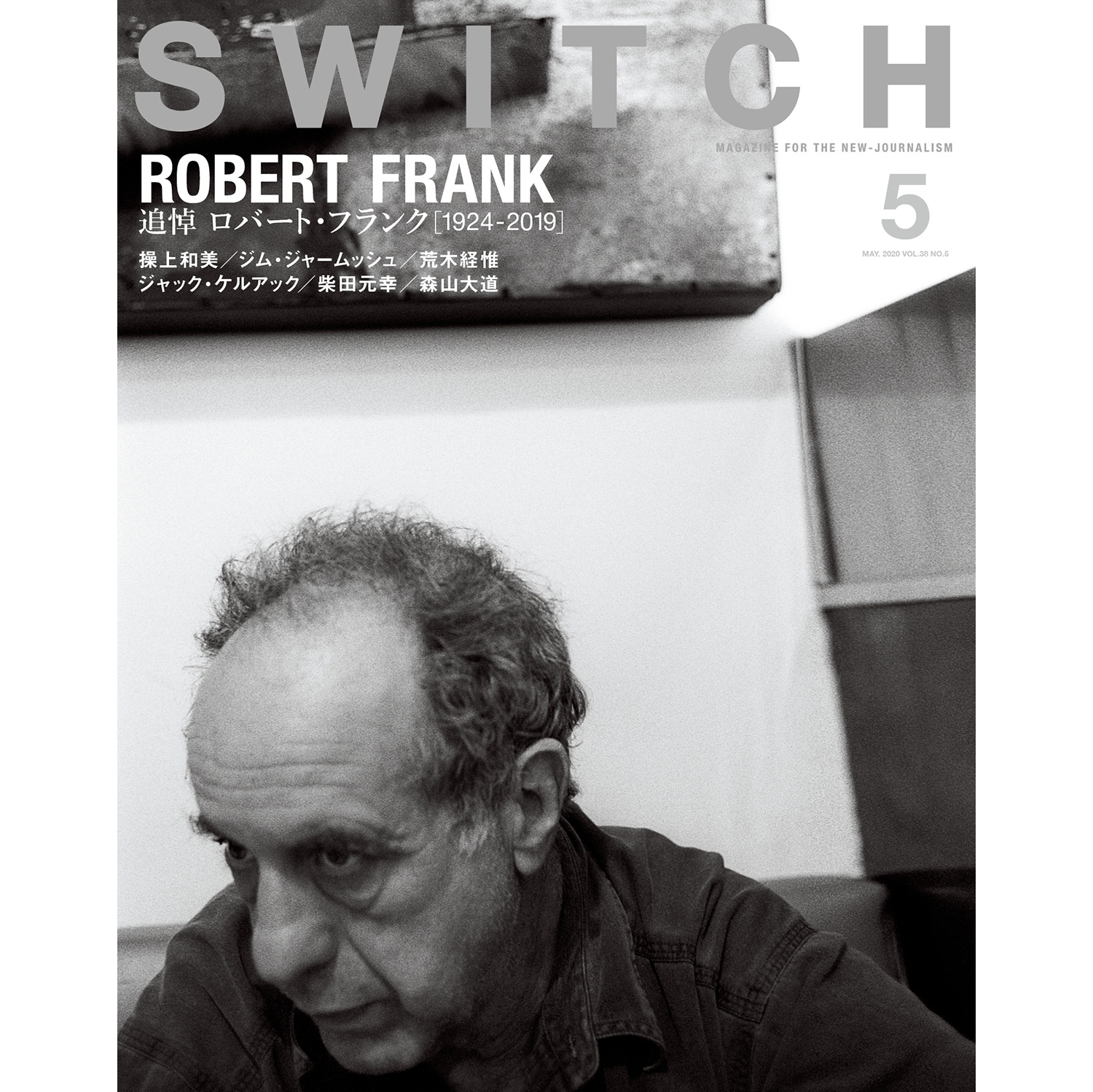

*また「SWITCH」4月20日発売号は「追悼 ロバート・フランク」と題した総力特集です。操上をはじめ、荒木経惟、森山大道が集結。フランクの写真術を紐解きます。あわせてお楽しみください。

月光写真、ロバート・フランクに捧ぐ

—— 荒木さんは昨年刊行の写真集『月光写真』をロバート・フランクに捧げました。『月光写真』はフランクのポラロイド肖像写真からはじまります。荒木さんにとってロバート・フランクはどういった存在なのでしょうか?

荒木 親父の代わりと言ったら変かもしれないけれど、親父だね。先輩とか先生じゃなくて、親父の感じ。ピュアに撮っているな、というのがロバート・フランクだった。どうしてフランクに捧げたくなったかというと、私にとって『月光写真』が写真の始まりだから。本当はこういうのを見せると、私が天才だっていうことがバレちゃうんだけど(笑)。普通は見せないんだよ。こういう、一番スタートのものは。でも私が80歳になるタイミングで出してくれるというから、じゃあ、と。一番ウブな時のものをまとめて写真集にしようと。いろいろある中で、原点でもあるこれをフランクに捧げようと思った。こうやってあらためて見ると、写真に生きるというか、写真に関することを最初にやりすぎた気がする。

荒木 『月光写真』の冒頭はきちんと複写精神でいる。表現は相手がしてくれるから、こっちはただ撮らせてもらう、複写するという精神でいた。でも最後の方になっていくと熱現像をやりだしたり、ゼロックスを使ったりして、いろんな写真表現を試していることがわかる。でもフランクを見て、フィルムの表現をしたくなった。生きてることがどうとか考えて写真の物語を作る必要はないと。すでに相手にストーリーがあるから、それを素直に複写すればいいということをフランクから教わった。ウィリアム・クラインとロバート・フランク、どちらが好きかと訊かれると、やっぱりフランクになるわけよ。残念なのはフランクとあまり会話できなかったこと。英語できないからさ。ただもし英語を話せたとしてもフランクと会話はできなかったと思う。写真が私の気持ちを翻訳してくれた。写真はその人の精神が出る。そしてフランクは会いに来てくれた。わざわざ東京に来てくれた時に、犬だか猫だかの重い彫像を持って来てくれた。それで泣いちゃうんだよな。

—— フランクが荒木さんを訪ねてきたのは1989年ですね。バルコニーでいい交流をされました。

荒木 そうそう。でもその前に「アラキネマ」をやった時に、フランクに「イケてるね」って言われた。写真の見せ方は本にするのが一番だと思うけど、その頃は1枚の写真で見せるのが写真だと思っていた。止めちゃわないで、写真がずっと動いてる。1秒で撮っても10秒動いてるとか。そういうふうなことをしたわけよ。「イケてる」って言われたけど、あれはマイルス・デイヴィスの曲をかけていたからだと思う(笑)。

—— いやいや(笑)。

荒木 フランクの写真は全部彼が写り込んでいる。フランクは照れ屋で、優しさが出るのが嫌なんだ。でもフランクが子供を撮った写真には一番濃くフランクが出てる。そう言うと本人は恥ずかしがった。『アメリカンズ』で死体のところをなにげなく車で通り過ぎた時に本能でバッと撮る。通り過ぎた後で「あれは死体なんじゃないか」と漠然と思っていても、その前に気持ちがレンズを受けて撮る。『アメリカンズ』の表紙はアメリカ南部の黒人差別が写っている。でもフランクはアメリカの間違いを表現し、発表する、ということを考えて撮ったわけじゃないんだよね。もっと「人間を撮る」というように自然と撮っている。人間が写っているところに惹かれた。

—— そのように信頼するフランクから、荒木さんは「アラキ・イズ・ナンバーワン」と言われました。

荒木 一番好きなのは褒められることだから(笑)。

—— フランクの中でも荒木さんは一番信頼できる男だったということだと思います。

荒木 うれしいねえ、それは。

—— 実際にフランクは「for ARAKI NUMBER ONE from ROBERT」と綴られたTシャツを荒木さんに送ってくれたじゃないですか。

荒木 そうだよ。送ってくれたんだよね。

—— その時の思いはどのように受け止めましたか?

荒木 そりゃあどうこうということじゃない。もう、有頂天になった(笑)。

—— 荒木さんの自宅のバルコニーにやってくることは、フランクにとってはまるでノヴァ・スコシアのマブーにある海小屋にいるような感じで、とてもリラックスした表情なんですよね。

*当時の貴重な写真は「SWITCH Vol.38 No.5 特集 追悼 ロバート・フランク」に掲載しています。ぜひ本誌にてご覧ください。

荒木 うちはもともと下駄屋だから、死んだ親父が作った下駄が残っている。その中でフランクに合う一番大きな下駄を履かせて写真を撮った。やっぱり私は演出が好きなところがいけない(笑)。すでに向こうが演出はしてくれていた。わざわざうちに来て、一緒に寿司かなんか食って、っていう。楽しそうにさ。家のバルコニーに来てくれた時にフランクはメーターを持って来た。フランクは何も言わないし、英語で言ってもわからないじゃない。で、「1枚撮りたい」って言ってさ、そのメーターを1メートルくらいに伸ばす。写真家同士って、写真を撮ることにおいて細かいところがあるんだけど、「50センチまで近づかなくていいんだ。1メートルでいい」っていうようなことをフランクは言いたいんじゃないかって思うわけ。そういうようなゲームでも、言葉は通じなかったけど、言葉以上に通じたんじゃないかな。

—— 荒木さんが残したロバート・フランクのポートレートがあります。

荒木 肖像っていうのは写真だと銅像にしてしまう。でもそうじゃない。呼吸をしている。私の場合は今日もファッション撮影の後だけど、ファッションをまとうことでよりその本人が出るポートレートになるように撮っている。私が撮った写真をその被写体の人が喜んでくれるのが一番。それだけだね。他はどうだっていい。本人が「わあ、素敵」と思ってくれればそれでいい。

—— それはフランクにはなくて、荒木さんにあることだと思います。

荒木 私も照れ屋だけど、彼も照れ屋で、そういう優しさが写真の中に見つかっちゃうというのが、かっこ悪いと思ってるところがあるんじゃないかな。

—— でもそこが魅力なんですよね。

荒木 伝わるもんなんだよ。やっぱり英語より、写真の方が伝わった。変な言い方だけど、あのポートレートは名作だと思うんだ。こっちの気持ちが通じたし、それを受けてくれたと思う。その「時」だよね。瞬間じゃなくて。もう死んじゃったけど、その「時」がずっと続いていると思える人だね。人生において、親父なんだよ。

—— 荒木さんは「クルマド」も含めて普通の人を撮っていますが、それはフランクも『アメリカンズ』でやはり普通の人を撮りながら、自分では意識しないものを写しました。それは写真の持つ魅力ですか?

荒木 魅力というか、写真の怖いところ。自分をさらけださせてしまう。惚れた女に言えないようなことまで見せてしまう。臆病なところとかね。なんか鬱だよね。フランクの人生はわからないんだよ。掴み所がなく、明らかなところがわからない。

—— 出口が見えなかった、というところですね。一方で荒木さんは5月25日で80歳になります。そのエネルギーで次の荒木さんがどんな写真を撮るのかが楽しみです。

荒木 『月光写真』は終わりじゃなくて、始まりの写真集なんだ。この本厚いでしょう。踏み台になって一段上がるね(笑)。またスタートする。今度の誕生日に写真展をやる。私が近所を撮ったもので。近所というのはすごい。10分くらい歩いただけで、「浄土」がある。死んでからじゃなくて、生きている時に「浄土」がある。『月光写真』がスタートラインになった。

—— 楽しみですね。

荒木 最近、撮りながら、とか、写真を見せている時に私の親父が出てくる。「ああ、一回くらい俺が海外で写真展やっているところ、連れて行きたかったなあ」とか。そういう思いがまだ続いている。「センチメンタルな旅」が続いている。もうやめようかなと思っていたんだけど、『月光写真』のおかげでもう、まだまだ続いていくね。

—— とても嬉しいです。

荒木 これ、いい本なんだよな(笑)。みんなには飽きたからスマホとかデジタルやんないって言っているんじゃなくて、「俺は月光で写真を撮ってる」と言ってる。今見て一番いいと思うのはこの写真だから。

—— それをフランクに捧げるというのは、父親に対する思いも含めてありますね。

荒木 「たまには写真見せに来いよ」って言っていたのかもしれない。よく「上から見ている」なんて言うけど、「浄土」はね、地上にあるのよ。それも自分の家から歩けるところに。

—— 荒木さんは初期から「浄土」を自ら作り出しています。

荒木 やっぱり死と生とか、そういう気持ちでいると、笠智衆を撮った時も、「こんにちは」と「さようなら」を言っているんだよ。私がそういう風に撮ろうと思っていたわけじゃなくて、あとで「ん?」と思って見返すと向こうの所作に教えられる。陽子が亡くなった時も笑顔と悲しみの二種類が写っていた。それが続いている。すると今度は自分の肖像を撮りたくなる。だから今自分の人形を作ってる(笑)。「浄土」には花が咲いているというから、花園に人形を置いて撮る。それがまたいいんだよねえ。

*『月光写真』特設サイトはこちら!!