6月30日に刊行された柴田元幸新訳によるアレン・ギンズバーグ詩集『吠える その他の詩』の手引きとして、昨年9月に行われた柴田元幸の朗読イベントで語られた内容の一部をご紹介。詩の背景やビートとのつながりについて——

ギンズバーグの詩の祖、ウォルト・ホイットマン

1955年にカリフォルニアのバークレーで書かれたアレン・ギンズバーグの『カリフォルニアのスーパーマーケット』という詩(『吠える その他の詩』収録)には「ウォルト・ホイットマン」という名前が何度か出てきます。ご存知の方も多いと思いますが、19世紀のアメリカの詩人で、ギンズバーグに文学的な先祖のような存在が一人いるとしたら、このホイットマンです。

ホイットマンやギンズバーグの詩がそれまでの人たちの詩とどう違っていたかというと、とにかく長いんですね。息が長い。日本語の伝統的な詩歌で5・7・5というリズムがはっきりと決まっているように、英語の詩でもソネットなら1行何音節、全部で何行、というふうにその長さははっきり決められています。日本語の詩以上に「行」という感覚、1行がどれくらいの長さかという感覚が非常に強い。だいたい英語の詩というのは本にすると1行が見た目にちょうどいい長さになっているんです。それがホイットマンの詩はどうだったかというと、1行が1行に収まらない。決まった枠の中で手堅く物事をまとめるのではなくて、湧いてくるものをとにかくのびやかに出す。そういうアメリカの詩の一つのやり方の流れを最初に作ったのがこのホイットマンという人物です。

ギンズバーグもたいていの詩が1行に収まらない。場合によっては2行でもまだ収まらなくて3行になっていたりします。そしてギンズバーグの詩は、ホイットマンから列挙法(= enumerations)という手法も受け継いでいると言っていいかもしれません。詩の中で「こういう人がいて、こういう人がいて……」と列挙していき、そのみんなが苦しんでいたんだ、ということを伝えている。みんなが苦しみの叫びをあげていた。だからHOWL(=「吠える」)という詩のタイトルにもなっているわけです。

息苦しさの表現

ホイットマンの場合 “singing” (=うたう)という言葉がとても多いです。彼の詩は「長い」と言いましたが、別の言い方をすると、詩を「読む」とか「書く」というよりも、むしろ「うたっている」と言っていいかもしれません。ホイットマンが一番良い詩を書いたのは1850年代、つまり南北戦争の前で、まだアメリカが未来の希望で生きていられた時代です。これからどんどん素晴らしい国が出来上がっていくという「希望」で詩が書けた。

しかしそれが1860年代に終わります。南北戦争で同じアメリカ人が殺し合う時代が何年も続いて、その「希望」に大きな汚点が付くことになる。まあ汚点といえば、そもそも国が始まった時から奴隷制があったということが大きな汚点であるわけですけれど……。とにかく、少なくともホイットマンが詩を書き始めた時、彼が一番いい仕事を詩人としてやっていた時は、簡単に言うとこれから来るはずの未来について“うたって”いればよかった。それが“sing”という言葉の多用にも現れている。

そういう「希望」がまず南北戦争で潰えて、20世紀に入ってからは第一次世界大戦、第二次世界大戦があった。もちろん経済的には第一次世界大戦も第二次世界大戦もアメリカは一人勝ちのようなもので、どんどん強国になっていくわけですが、もちろん戦死者や傷ついた人はたくさんいました。

経済的には強国となっていったアメリカも、1950年代というのはある意味でとても息苦しい時代でした。 “the American way of life”、つまり郊外に広い家を持っていて車が2、3台あり、夫が外に出てたくさん稼ぎ、妻は専業主婦、という家族の原型が出来上がった時代です。男の役割、女の役割というのは前の時代より固まって不自由になりました。戦争中は男がいなくなってしまうので、むしろいろんな職業に女性が進出できたわけですが、戦争が終わって男が帰ってくると女性はまた家庭に戻らなければならなかった。『パパは何でも知っている』とか『うちのママは世界一』とか、“the American way of life”的な考え方をサポートし助長するようなテレビドラマもたくさんあったわけです。

そういう中で息苦しさを感じる人はたくさんいて、特に若者にそれは多かった。その息苦しさの表現というのが、たとえば1951年のJ・D・サリンジャー『キャッチャー・イン・ザ・ライ』だったり、この『吠える その他の詩』にはじまる、1950年代半ばくらいからのビート・ジェネレーションと呼ばれている詩人や小説家の作品でした。

ビートの友達の輪

ホイットマンやギンズバーグのように、アメリカの詩がすべて息が長い、朗々とうたいあげるような、あるいは吠えるような詩ばかりだと言ってしまうと、それは片手落ちになってしまいます。

たとえば、おそらくホイットマン以上に評価の高い詩人エミリー・ディキンソンの詩はすごく短い。短いセンテンスの間にさらにハイフンが入って、息が続かない人のつぶやきみたいな詩もあります(『MONKEY vol.21』収録)。ホイットマンのような詩人が朗々とうたっている中で、端っこでひっそりとつぶやいている人たち。こういった短くつぶやくような静かな詩も、それまでの伝統的な英語の詩にはなかったので、これはこれでホイットマンの長い詩と同じように革新的です。

そしてこういった書き方の後継者として有名な例をあげるとすれば、ウィリアム・カーロス・ウィリアムズがいます。英語の詩の中でもっとも俳句に近い詩と言っていいと思います。たとえば彼の1923年の詩「赤い手押し車」(『MONKEY vol.21』収録)は、色といい、もののイメージといい、とても鮮やかで何度読んでも素晴らしい詩です。こういう短い詩の伝統もアメリカにはあります。

息の長い詩、そしてつぶやくような短い詩。このように全く違う詩の書き方をする人たちは仲が悪いのかというと、そういうこともありません。たとえばギンズバーグの詩集『吠える その他の詩』に素晴らしい序文を書いたのは「赤い手押し車」を書いたウィリアム・カーロス・ウィリアムズです。そういうふうに詩人たちはいろんな形でつながっているわけです。

『吠える その他の詩』は3人の人間に捧げられた詩集ですが、その一人がジャック・ケルアックです。ギンズバーグがビートの詩人の代表だとすれば、ケルアックは小説家の代表。そのケルアックがある写真集の序文を書いています(『SWITCH vol.38 no.5』柴田訳収録)。

これはたぶん、少なくとも20世紀アメリカでは最も有名というか重要というか、誰もが認める写真集、そのタイトルもずばりTHE AMERICANS。2019年9月に94歳で亡くなった、写真家ロバート・フランクのデビュー写真集です。この写真集はご覧になった人もたくさんいらっしゃると思いますが、ケルアックの序文は案外知られていない気がします。

この写真集が爆発的に認められフランクはいろんな仕事をしますが、ケルアックだけではなく他のビートの人たちとも仲良くなって彼らの写真もたくさん撮っています。というふうに、ビートの人たちの友達の輪というのはすごく豊かな形で広がっています。

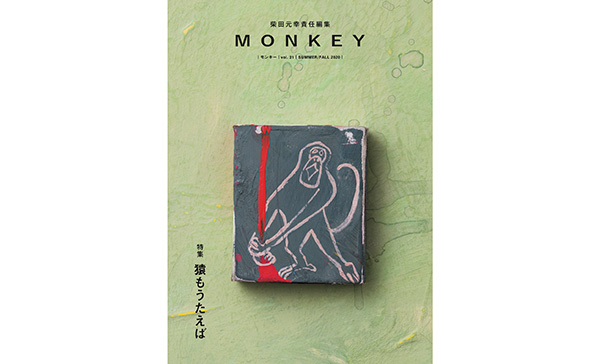

もしかしたらビート・ジェネレーション全体について僕がいまひとつ入れ込めないのは、このビートの人たちの友達の輪の豊かさ、「友達性」みたいなものに理由があるのかもしれません。僕は『MONKEY』という雑誌を作っていて「ともだちがいない!」という特集をしたくらいなので、どちらかというと友達がいない人たちに惹かれる傾向にあります。

それでも、もちろんギンズバーグの「吠える」のような詩もとても素晴らしくて、友達がいても、その友達一人ひとりがどれだけ傷ついたかということを切々と語っていて、僕のような人間にももちろん訴えるところは大いにあるわけですけれど——。

【新訳】『吠える その他の詩』(訳・柴田元幸)