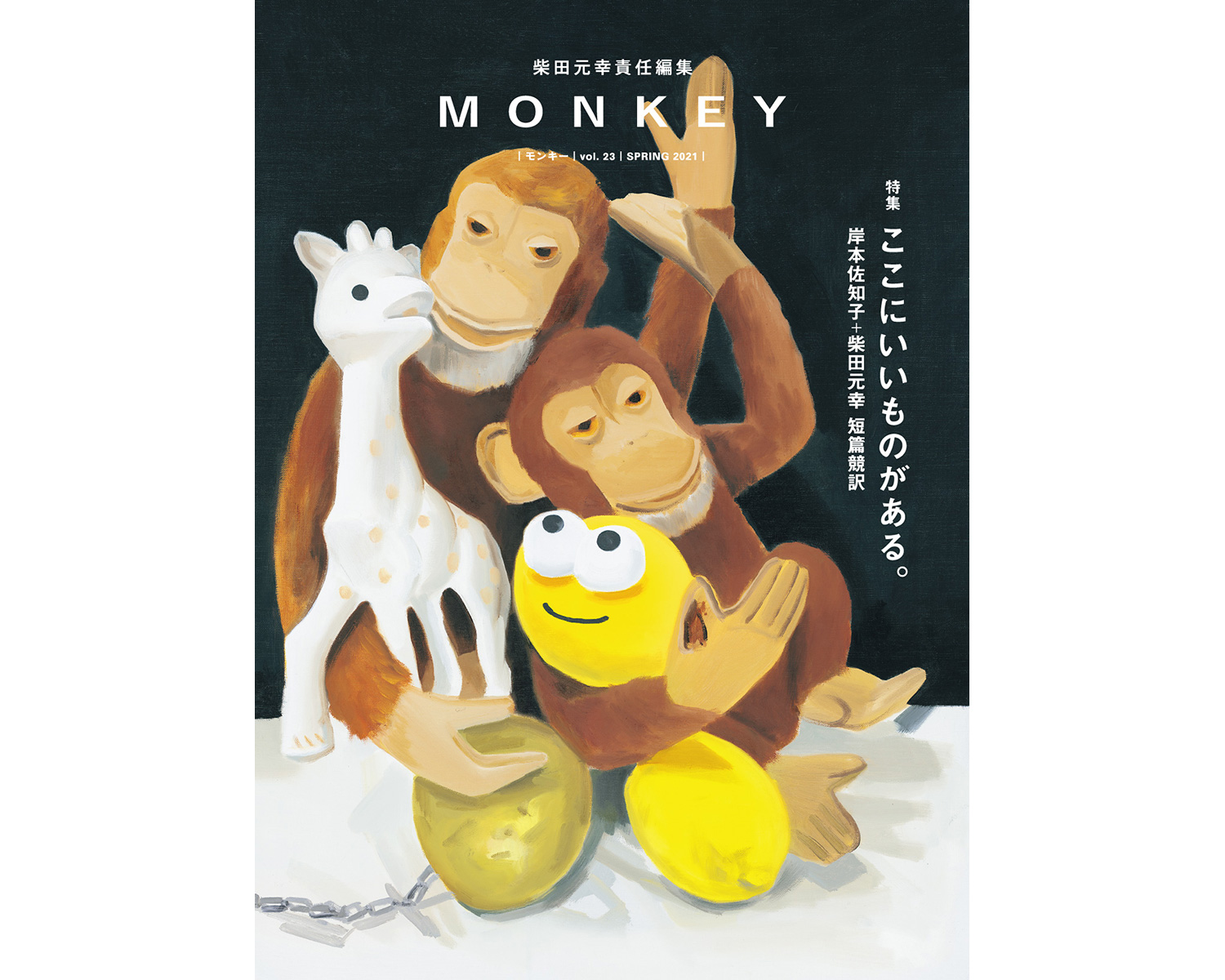

2月15日に刊行された文芸誌『MONKEY』Vol.23(特集 ここにいいものがある。)は岸本佐知子と柴田元幸が「いま、一番訳したい短篇作品」をそれぞれ選び訳した短篇競訳特集です。日本ではあまり知られていない英語圏の6名の作家、計8本の短篇を二人による訳し下ろしで掲載しました。

以下は2月20日に刊行を記念してオンラインで開催された岸本佐知子と柴田元幸によるトーク&朗読イベントのWEB版です。本誌をより楽しむために。ぜひご覧ください。

湿地について

柴田 デイジー・ジョンソン Fen(沼地)という短篇集から「アホウドリの迷信」を岸本さんに訳していただきました。“Fen”というタイトルの短篇はないんですが、全体を通して突然沼が出てきたり、沼地が大前提になっているんですね。

岸本 Fenっていうとイギリス人は「ああ、沼地ね」ってなんとなくわかるんですか?

柴田 そうですね。でもあまり聞かない。アメリカの南部だったらSwampとか、別の言い方があります。6月に出る次の号はイッセー尾形さんとシェークスピアの特集をやろうと思っているんですが、その次の号がこのFenの中から別のものを岸本さんに訳してもらう予定で「湿地の物語(仮)」という特集を考えています。

岸本 「湿地」で特集が組まれるってすごいです(笑)。きっと物語を育む何かがあるんでしょうね。ルイス・ノーダンもミシシッピの湿地帯出身でその土地について書いていたし、カレン・ラッセルもフロリダの湿地について書いていた。湿地、何かあるなと。

柴田 湿地でかつ大都会という場所はないので、もともと周辺という要素がある。その中でも生態系が特殊で、カレン・ラッセルの小説の中ではワニと友達になる話もありましたし、Fenでもウナギなどが効果的に描かれている。「湿地の物語(仮)」、乞うご期待です。

お互いの翻訳について

柴田 「お互いの翻訳でこれはやられた、見事だと思ったことはありますか?」という質問がありましたが、今、岸本さんの朗読を聴いていて、「うちの鉢植えもたまにそうなります」(サブリナ・オラ・マーク「あなたがわたしの母親ですか?」より)という訳がすごいと思いました。

岸本 あれ普通だと思ったんですが(笑)。

柴田 そういう言葉が僕は出てこないんです。カギは「も」の使い方だと思うんですよね。「うちの鉢植えも」という、その感じだなと。これに限らず、特集を作る上で岸本さんの訳文をじっくり拝読して、僕には出せない柔らかさみたいなものがあるなと思いました。

岸本 ありがとうございます。でも逆に私は柴田さんの柔らかじゃない部分に憧れがあります。自分の訳を見ていて、エッジがないなと思うときがあって。

柴田 例えば形容詞が3つくらい出たときの訳し方がかなり違うと思う。僕は1個1個分けてるんですよ。

岸本 私は2つを1個にしたり、わりとしちゃいます。順番も変えるし。

柴田 順番は僕も変えますね。僕の方が多分この形容詞がこういう意味で……と分業みたにしてしまう。岸本さんは全体として作家がどういうイメージを提示しようとしているか、ということをしていると思う。

岸本 それがいいのか悪いのか、わからないですけど(笑)。

柴田 これはもうどっちがいい悪いの問題ではなく、資質の問題だと思います。

中国とアメリカ

柴田 サブリナ・オラ・マーク「あなたがわたしの母親ですか?」は、今改めて朗読で拝聴していてもとても面白かったのですが、「これからもっと悪くなっていくだろう」というのがポロって出てくる。それが修正されないまま、全体として悪くなる方向にいく。そういうところに今っぽさを感じました。

岸本 アメリカ、ということですよね。

柴田 そうです。やはり2001年以降。

岸本 強気の感じが消えましたよね。

柴田 9.11よりも前の文学に限って言えば、レイモンド・カーヴァー的なものが中心で、あれはあれで何も良くならない世界だったんですが。

岸本 あれは社会を反映していたのかなと。

柴田 そう、社会全体を。レイモンド・カーヴァーなどの作家たちは繁栄とか文化の最先端とか、そういうところから置き去りされた人たちにスポットを当てた、というところがありますよね。彼らの世界もドツボなんだけど、そっち側にもっといい世界がある、というような。そこは彼らからすればリアリティはないんですけど。しかし9.11以降は全体が悪くなっていって、良くなる部分はもうないという大前提が固まりつつある。

岸本 でも絶望しているわけでもないというか。なんでしょうね。

柴田 「絶望」というのは、本当は良くあるべきことがよくないから絶望する、ということですよね。「もう悪いのがデフォルトですから。よろしく!」みたいに言い含められていると、絶望感は出てこないのかもしれない。

岸本 柴田さんが小島敬太さんと出されたアンソロジー『中国・アメリカ 謎SF』(白水社)の巻末対談でもおっしゃっていましたが、中国は目眩がするくらいハイテクの世界で生きていて、かたやアメリカは出口がなく、良くなることがない。その対比があると。

柴田 小島さんが中国の短篇を4本、僕がアメリカの短篇を3本、これも打ち合わせをせずに選んで訳したんですけど、結構繫がりがありました。モチーフは同じだけど中国の方が「こうすれば良くなる道があるんじゃないか」という希望があり、アメリカにはそれがないということを強く思いました。

岸本 そうですね。あと、中国の作家のほうがSFというジャンルに対してまっすぐな希望をいだいているんじゃないかと感じました。今回の『MONKEY』もそうですが、打ち合わせをせずに選んでも、それぞれ選んだものに繫がりがあるのって面白いですよね。

柴田 そこは本当に面白いですね。

その本が面白いかどうか

柴田 今日はアン・クインの「足の悪い人にはそれぞれの歩き方がある」も朗読しましたが、この作品は朗読だと失われることが1つありまして。この文章には句点がないんですよね。原文もカンマがひとつもない。常にそういう書き方をしている人ではないんですが。

岸本 そうなんですか。

柴田 この短篇ではないですが、他の小説ではカンマはありますね。ただ、どれも素直には書いていなくて。今このように書かれたものが出版されるという空気はないので、今回こういうものがあってもいいと思って選びました。

岸本 今こういうものが出版される空気がないというのは具体的にどういったことなんですか?

柴田 アメリカ文学だとオースター頃からですかね。それまではリーダー・フレンドリーではつまらない、安っぽいという思い込みがあったのが、ある時期から読みにくいのは悪いというふうにちょっとズレちゃったりして。僕が訳した作家だとT・R・ピアソンという人がいるじゃないですか。

岸本 はい、大好きです!

柴田 あの人はカンマがあるにはあるけど2ページに1個くらいで。彼とは2000年に会ったのかな。僕が訳した本(『甘美なる来世へ』みすず書房)は、本国では1986年に出ているんですが、2000年の段階ですでに、今こういうスイスイ読めない本を出そうと思っても無理だから、別のことをやると言っていました。出版社と読者に何が許容されるのかというのは、どんどん変わっていきますよね。

岸本 でも、そういう気分というのはうねって再び——

柴田 戻ってくるかもしれない。

岸本 T・R・ピアソンは今どういうものを書いているんでしょうか。

柴田 センテンスはどんどん短くなっていますね。今は小説のほかにテレビの脚本を書いたり、地元の名士の自伝を書いたりと色々なことをやっています。

我々も関わっている「日本翻訳大賞」では、去年は1935年に書かれたデボラ・フォーゲル『アカシアは花咲く』(加藤有子訳/松籟社)が受賞しました(※1930年代に書かれたH. S. サリヴァン『精神病理学私記』阿部大樹・須貝秀平訳/日本評論社 も受賞)。やはり今一番新しいものが、一番新しい、ということを誰も信じていないということは健全だと思います。

岸本 その本が面白いかどうかだけでいい。

柴田 そうですね。

第3回に続くhttps://www.switch-pub.co.jp/monkey-event-23-3/

特集 ここにいいものがある。

1,200円+税