誰もが一度は目にしたことがある自然界の神秘、雪の結晶。ひとつとして同じ形はないとさえ言われるほどに多様な形状を持つこの雪の結晶の謎の解明に、日本人の科学者が深く関わっていることをご存じだろうか。空から降る雪を科学的な観点で観察し続け、世界で初めて人工雪の結晶を作り出すことに成功した物理学者、中谷宇吉郎。冬季オリンピックが行われた今年、雪について改めて学ぶために彼の生まれ故郷である石川県加賀市の片山津温泉にある「中谷宇吉郎 雪の科学館」を訪ねた。

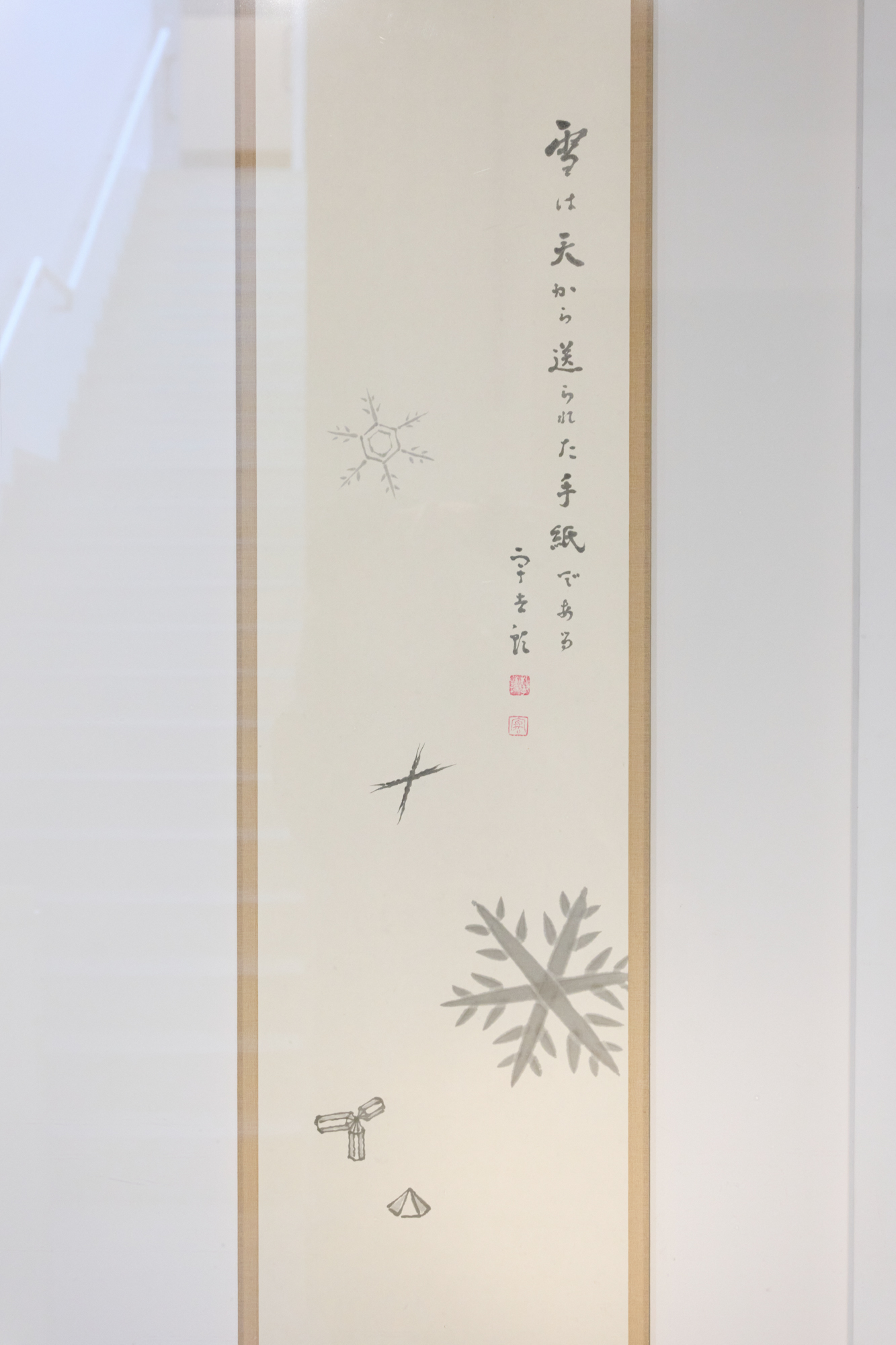

「雪は天から送られた手紙である」

今から80年近く前に中谷宇吉郎が残したこの言葉は、ロマンチックな響きを持ちながらも彼の研究を象徴する言葉として語り継がれている。空から降ってくる雪の結晶を地上で受けて見てみれば、結晶の形が空の状況を手紙のように教えてくれると説いた中谷博士の研究は、気候変動や環境問題の原因を明らかにするための最も基本となる指標として、今改めて注目されている。雪や氷が秘めている情報を読み解くことが、直面する気候変動の危機を救う鍵を握っていると言っても過言ではない。

雪の科学館の中の展示空間に入ってすぐの正面の壁には「ひととなりゾーン」と名付けられたギャラリースペースがある。年表や写真とともに中谷宇吉郎の著書から抜粋された言葉や絵画などが展示され、科学者という肩書きだけでは括れない中谷の多才さを垣間見ることができる。文才に長けていた中谷は、地元片山津温泉では随筆家として語られることが多いという。それもそのはず、中谷の恩師は夏目漱石の薫陶を受けた物理学者で随筆家の寺田寅彦。つまり夏目漱石の孫弟子にあたるのだ。東京帝国大学理学部に進学した中谷は二年生の時に寺田から物理実験の指導を受けたことを機に親交を深めていき、物理学の探求だけでなく、随筆や絵画の面でも良い師弟関係を築いていった。雪の科学館に展示されている寺田が愛用していた英国製のニットタイは、1935年に寺田寅彦が亡くなった後、夫人から形見として中谷に贈られたものだ。中谷は1947年に刊行した『寺田先生の追憶』の中で次のように述懐している。

北海道の一隅で、非常に恵まれた条件の下に、好き勝手な研究を楽しんでいる自分の生活をふり返って見ると、その出発点は、全く寺田寅彦先生にある。もし先生を知らなかったら、私は今日とはまるで違った線の上を歩いていたことだろうと思う。やっと懸案の雪の結晶の人工製作が出来たあとで、先生の知友の一人であった気象台の岡田武松先生に御目にかかったことがあった。そしたら岡田先生が「折角、人工雪が出来たのに、寺田さんがいなくて張り合いがないでしょう」と言われた。 私はふっと涙がでそうになって少し恥かしかった。

人工雪の研究のはじまり

科学者として中谷宇吉郎が志していたのは、人の暮らしに役立つ研究だった。中谷の雪氷学の研究は、生活に大きな被害をもたらす送電線や航空機への着氷の防止などにも役立てられている。中谷は大学卒業後、北海道帝国大学に新設される理学部実験物理に教授として赴任すると、やがて本格的に雪の結晶の研究に着手する。その動機には、雪の結晶を撮影したW・A・ベントレーの写真集『Snow Crystals』(1931年刊行)との出会い、そして実際に自分の目で見た“自然からの贈り物”に対する純粋な感動があった。著書『冬の華』には雪への感動を次のように記している。

底無しの暗い空の奥から、数知れぬ白い粉が後から後からと無限に続いて落ちてくる。(中略)何時までも舞い落ちて来る雪を仰いでいるといつの間にか自分の身体が静かに空へ浮き上がって行くような錯覚が起きて来る。

これほど美しいものが文字通り無数にあって、しかも殆ど誰の目にも止まらずに消えていくのが勿体ないような気がした。

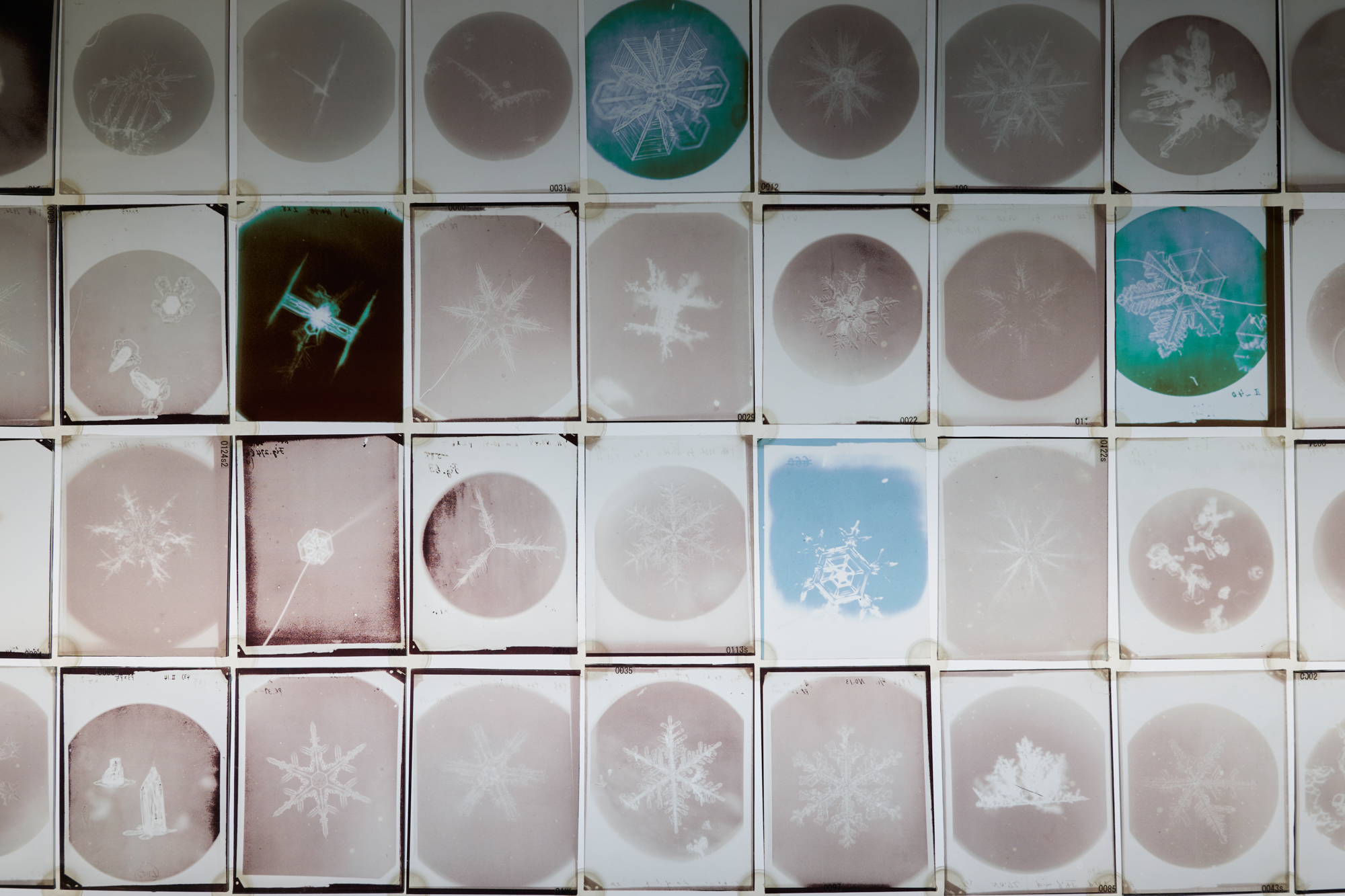

1933年に観測拠点を十勝岳中腹のヒュッテ「白銀荘」に移すと、ベランダに顕微鏡を据えて、3000枚に及ぶ雪の結晶の写真をガラス乾板に撮影した。雪の結晶の形には、六角形が横に広がった角板、六方向に枝が伸びた樹枝状六花、小さな六角形が縦に伸びた角柱、細く伸びた針などがある。中谷はそれらの結晶を科学的な視点で観察し、分類した。しかしまだこの時点では、これだけ様々な雪の結晶がどのような条件下で形成されるかまではわかっていなかった。

中谷は、冬の寒い日に窓にできる「霜の花」に着目する。霜が雪の発生のメカニズムの糸口になると考え、まず霜の花を作るところから着手して「人工雪製作装置」を作り出す。人工雪の研究の始まりだった。霜の花を人工的に作り出すことに成功すると、今度は上空の大気の状態を忠実に再現できれば雪がいかにしてできるのかわかるという推測のもと、勤めていた北大の中に-20〜30℃に保たれた「常時低温研究室」を作り、その中で防寒服に身を包んで実験を重ねていく。そしてとうとう1936年に世界で初めて雪の結晶を作り出すことに成功した。

人工雪の製作に成功した後も中谷の探求は終わらなかった。雪の結晶には温度と空気中の水蒸気量が大きく関係していることがわかると、水蒸気と温度の条件を逐一記録して結晶の形と突き合わせていった。そして700回に及ぶ実験の末に「中谷ダイヤグラム」と呼ばれる図式を完成させた。この中谷ダイヤグラムを用いれば、雪の結晶の形から上空の気温や水蒸気量を把握することができることから、中谷ダイヤグラムは世界中で様々な研究観測に役立てられている。

冒頭の話に戻るが、こうして生まれた言葉が「雪は天から送られた手紙である」なのだ。

日本の雪とスキー道具の今

自然を知り、その神秘から学び、人のために役立てる。中谷宇吉郎が実践してきたこのシンプルな哲学こそ、現代を生きる私たちが学ぶべきことかもしれない。オーストリアの世界的スキーメーカーFISCHER(フィッシャー) が協賛となり、「中谷宇吉郎博士 雪の教室」と題したトークセッションが今年1月下旬に片山津温泉で開催された。スキーヤーにとって欠かせない「雪」について中谷博士の研究から学び、新たな感覚を持って雪に触れることを趣旨としたイベントだ。登壇者にはFISCHER(フィッシャー)の事業責任者である小田島賢氏をはじめ、片山津温泉で中谷宇吉郎とその弟で考古学者の中谷治宇二郎のファンジン「イグアノドン」を発行する明貫紘子編集長、そして「中谷宇吉郎 雪の科学館」の館長であり北海道大学名誉教授の古川義純先生を迎えた。北京五輪の会場として話題となった人工雪のこと、日本海側を中心に襲った大雪の性質からどのようなことがわかるのか、といった旬のトピックにも絡めながら、中谷宇吉郎を再発見するかのような、ユニークなトークセッションが繰り広げられた。

トークセッションの全編はこちらから。

トークセッションの中では、日本がいかに雪に恵まれた特別な環境であるかが興味深く語られている。その一部をダイジェストとして紹介したい。

日本に暮らしていると雪はあたりまえのように身近なものだが、海抜0mの沿岸部で雪がこれだけたくさん降る地域は世界を見渡しても日本くらいだと、これまで世界中のスキー場を回ってきたスキーヤーでもある小田島氏は説く。

「オーストリアをはじめとするアルプスの国には雪がたくさんあるイメージを持たれる方が多いかもしれませんが、標高1000m以上の場所に行かなければ雪はほとんど降りません。だからヨーロッパ全土からスキー客を呼べるようにオーストリアはどこのスキー場も降雪機を備えていて、電気と水を使って人工雪を作り、膨大なお金と労力をかけてスキー産業を支えている」

スキーを楽しむ環境としても日本は最も注目されている。日本の雪、なかでも北海道のニセコなどの雪は「JAPOW(ジャパンパウダースノーの略)」と呼ばれ、世界中のスキーヤーがこの天然のパウダースノーを求めてわざわざ訪れるのだ。「天然雪はそのまま観光資源にもなり得る」と小田島氏は力強く話す。中谷宇吉郎のような雪の科学者が誕生したのは、この日本という環境も大きく影響しているのかもしれないと思えてくる。そんな日本も、近年では降雪量が減少したり降る時期が遅くなってきていたりと、雪を取り巻く環境は大きく変化し、気候変動が危惧されている。いま一度、日本が世界に誇る“雪”という天然資源の価値を見直し、ひとりひとりが何をすべきかを考える必要があるのかもしれない。

フィッシャーの創業地であるオーストリアと日本には実は深い関わりがある。1902年に多くの犠牲者が出た八甲田山雪中行軍遭難事件の要因のひとつに、日本人のスキー技術の未熟さが挙げられたことから、1911年にオーストリア・ハンガリー帝国からテオドール・エドラー・フォン・レルヒ少佐を招聘して、初めて本格的なスキー指導が行われた。つまり、日本に本格的なスキーをもたらしたのはオーストリアなのだ。そして興味深いのが、1900年生まれの中谷宇吉郎の幼少期が、日本のスキーの黎明期と重なることだ。中谷は十勝岳の白銀荘で観察をしていた頃にはスキーを嗜んでおり、また実験用スキー板を使って熱心に滑走の研究も行っていたそうだ。

科学者でありながら積極的に自然の中へと分け入り、何よりフィールドワークを大事にしていた中谷が、もし現代の最先端のスキー道具を手にしていたら、きっと雪の研究に大きく役立てたに違いない。そんな思いからトークセッションの後半では、小田島氏によって最先端のスキー道具が紹介された。

RC ONE 78 GT(板)/ RANGER ONE 110 VACUUM WALK(ブーツ)

「中谷博士は山スキーで雪中行軍のように過酷な環境を歩かれていたと思うのですが、整地されたバーンで楽しく滑ってもらいたいという願いから、アルペンスキーの主流で全天候に対応できるオールマウンテンの板を選んでみました。少し幅が広いのが特徴です。そして当時と比べて一番スキーで変わったのはビンディング。転倒し危険な時にはちゃんと板から足が外れ、滑走時にはしっかりホールドしてくれるのが何より大事です。そして昔のスキーは木をくり抜いて作られていたので折れることも多かったと聞きますが、今はサンドイッチ構造で様々な素材を重ねてプレスして作られているので、思いきり曲げても折れずによくしなります。そしてフィッシャーとして非常に先進的なのがブーツです。『バキュームフィット』と言って、自分の足の形に合わせてプラスチックのシェル自体を熱成型・フィッティングさせることで、左右の足の微妙な長さの違いと股関節のねじれを治し、スキーにおいて誰しもが抱える左右いずれかの不得意ターンを改善することができます」

RC ONE 78 GT(板)/ Skin OTX Adventure BC(ブーツ)/ BCX GRAND TOUR WATERPROOF(ブーツ)

「アルペンスキーが雪山を滑走するためのスキーなのに対して、ノルディックスキーは雪上を歩くスキーです。バックカントリークロカンというスキーは登りも下りもきちんと対応できて、普通のクロスカントリースキーと違ってエッジがあるのが特徴です。板の滑走面は鱗状になっていて、前方向には板が滑らかに滑り、後ろには鱗がひっかかって滑らずストップするので、勝手にスキーが前に出ます。靴は登山靴と同じ形状で、つま先部分だけを固定するのでストロークができてどんどん前に進みます。おそらくスノーシューと比べて最低でも2〜3倍のスピードで前に進めるはずです。中谷博士は、写真に写っているあの長いスキーで雪の中を動き回っていたということですから、相当体力があったように思います。バックカントリークロカンはこれから流行ってくると思います。最近はリフトを使わない、つまり動力を使わずにスポーツを嗜もうとする、環境意識が非常に高い方が若い世代を中心に増えているんです。スキー場という枠にとらわれずに山に入って自然と触れ合いたい、そんな方には自由に山を散策できるので向いているスキーだと思います」

トークセッションの全編はこちらから。

フィッシャー × 中谷宇吉郎博士「雪の教室」

主催:片山津温泉観光協会

協力:中谷宇吉郎記念財団、中谷宇吉郎 雪の科学館、映像ワークショップ合同会社

協賛:株式会社ゴールドウイン「FISCHER(フィッシャー)」