“テキスタイルから発想する”という他にはない視点で、日本とインドの手仕事、先端技術の融合を現代に伝えるブランド「HaaT」。今シーズン着目した技法「刺し子」を軸に伝統的な暮らしの知恵が教えてくれる大切なこととは

TEXT: Coyote

衣生活の原点“刺し子”

天然素材の服づくりを通じて手仕事の大切さを解き、伝統技法のあるべき姿を伝えるISSEY MIYAKE INC.のブランド〈HaaT〉。トータルディレクターを務め、40年以上にわたってテキスタイルデザイナーとしても第一線で活躍してきた皆川魔鬼子は、自身の原点のひとつに“刺し子”を挙げた。彼女にその真意を訊いた。

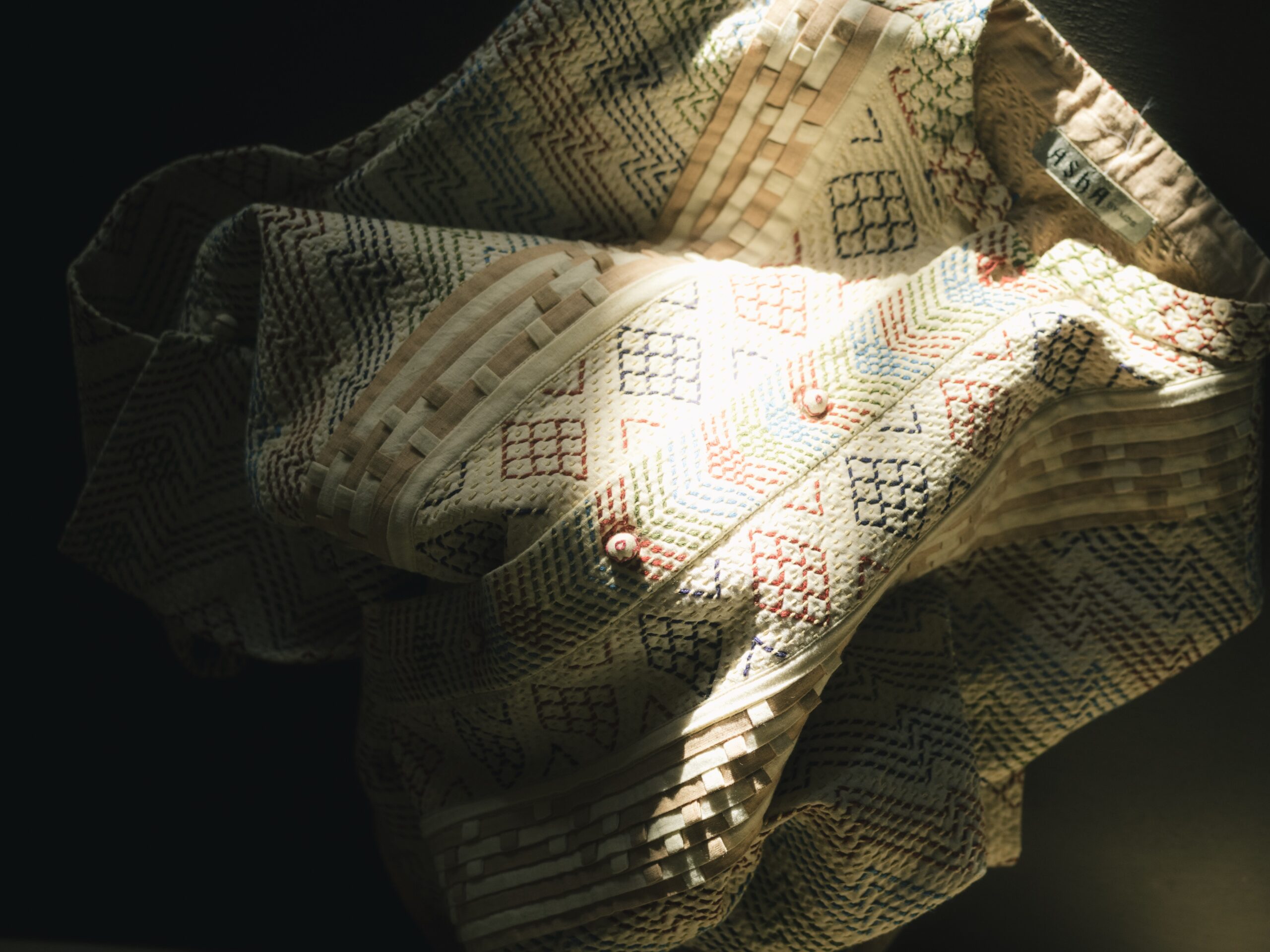

「刺し子とは、破れた薄い生地を幾重にも重ねて針と糸で縫い、丈夫な生地に生まれ変わらせる技術です。補強・補修するだけでなく、装飾を施すという点では衣生活の原点と言えますし、なるべくものを捨てずに長く大切に着るというのは現代における重要なテーマでもあります。日本やインドなど、世界各地に同様の技法があり、実用生活における最も基本的な知恵だと言えます」

皆川は昔から刺し子が好きだったと話し、私物の刺し子の中から紺と黒の半纏を選んで見せてくれた。

「何十年も経っているのにまだまだ着られます。この下に白のTシャツを着て、ジーンズに黒のゴム長靴を履いて大学に行く制服みたいなものでした」

皆川は刺し子の感触を手で確かめながら、誇らしげにそう話す。

子どもの頃から自分が着る服に自ら染織を施すなど、服に対して並々ならぬ興味を示していた皆川は、京都市立芸術大学の染織科へ進学し、在学中から自身のアトリエを持ってテキスタイルの創作を始めた。

皆川がイッセイ ミヤケのデザイナーの三宅一生と出会ったのは1970年のこと。ニューヨークから帰国してブランドを立ち上げたばかりの三宅は、当時欧米で流行していたブルージーンズを意識して、ジーンズに代わる日本発の丈夫な素材を開発してパリで披露したいと考えていた。そして一緒に素材開発ができる人を探していた三宅と皆川は出会った。

「日本にもジーンズに匹敵する丈夫な素材があるんじゃないか。例えば柔道着の刺し子、火消し半纏の刺し子など、他にも三宅の考える方向性やイメージと重なったこともあり、イッセイ ミヤケのコレクション製作メンバーに加わることになりました」

1973年秋冬のイッセイ ミヤケ初のパリコレクションでは、こぎん刺しなどの日本の伝統的な刺し子を用いたコレクションを発表。以来30年にわたって、皆川は三宅の創作活動を素材開発の面から支えてきた。

素材開発も一筋縄ではいかない。次のコレクションで使いたいと思ってから素材を探して開発を始めるのでは間に合わない。常にいくつもの素材開発を同時に進め、皆川は各地にある機屋を訪ね歩いてイッセイ ミヤケがイメージする理想の生地を共同開発してきた。

「発注ロットも少なかったので断られることも多かったです。電話口でお願いしてもなかなかやっていただけませんから、一升瓶のお酒を持参して、どうにか作っていただけたのはいい思い出です(笑)。何度か仕事を共にして仲良くなってくると、一緒に山菜を採りに行ったり、楽しいおまけもついてきました。そういう地方の職人さんたちとの関係性を大事にしていきたい。やっぱり人あってのものじゃないですか」

インドから教えられたこと

HaaTのブランドコンセプトは3つの“ハート”。メイド・イン・ジャパンの“心”である「HeaRT」、ヒンドゥー語でインドのクラフトマンシップを現代に伝える“手”を意味する「HaaTH」、そしてこの2つを併せ持つのが、サンスクリット語でビレッジマーケットを意味する「HaaT」。インドと皆川の出会いは1980年代初期までさかのぼる。

「フランスにおける“インドイヤー”の時にパリの装飾美術館でインドのテキスタイル展をやることになりまして、インドの伝統的な生地をモチーフにイッセイ ミヤケの服を作ってほしいと依頼がありました。それがきっかけで、テキスタイル担当だった私はインドのテキスタイルを世界に広めてきたマルタン・シンさんという方の案内で、インドの手織物の産地を巡り、展示用の服を作りました」

インドの熟練職人による繊細な仕事は、大量生産・消費時代に疑問を投げかけ、手仕事の豊かさを伝えるものだった。グジャラート州は、産業革命後に綿布をイギリスに輸出するために多くの紡績工場が建てられ、それに対してガンジーが独立運動を始めた地として知られる。

皆川はその後もインドと良好な関係を続け、時を同じくしてグジャラート州の工房と約15年にわたって協業ブランド「ASHA BY MDS」の企画を担当することになる。「インドでもテキスタイルのベースになるものは手紡ぎ・手織りのカディや刺し子でした」と皆川は振り返る。

「当時最も感動したインドのテキスタイルは、きらびやかなシルクのサリーやマハラジャの宮廷衣装ではなく、刺し子を施した様々なコットンでした。地位の低い人々が生活着として着古したコットンの肌触りは気持ち良かった。ですからインドで服を作るならシンプルなものにしたいと思いました。インドの刺し子は“カビラ”と呼ばれています。暑さをしのぐために身に纏う薄手のサリーやドティは引っ掛けてすぐに穴が空いたり破れたりします。でもそれを無駄にはせず、重ね合わせて刺し子を施したり、小さなミラーを縫い付けて装飾にしたりします。刺し子は嫁入り衣装などの大事な礼服に施されるほか、何層にも重ねてブランケットや布のインテリアに用いられます」

刺し子は生活の中で人々が生み出した暮らしの知恵だ。時間と手間がかかる技法がなぜこれほど浸透しているのか、皆川に訊いた。

「おそらく女性の歴史が絡んでいるのかもしれません。手を無心に動かして作業に没頭することで、家庭が抱える問題などを束の間忘れることができる。受け取る側もきっとその手間や無駄にしない気持ちを想像しながら、そこに込められた思いを感じ取れる。それが現代まで残り続けている理由のひとつではないでしょうか」

手仕事は彼女たちにとって、一種の瞑想なのだと思った。皆川はインドに惹かれ、毎年のように足を運ぶようになる。

「かつての日本人の暮らしがインドにはありました。新しいものと古いものが生活の中に上手に織り込まれている。今の日本では何かを得るために古いものを次々と手放す傾向が強いように思います。インド人の暮らしや習慣から様々なことを学ばせてもらいました。なかでもテキスタイル、繊維の原点はやっぱりインドにあると思いました」

皆川は続ける。

「カビラと同様にインドの手仕事で感動したのは“カングリ”という技法でした。マハラジャたちが暑さ対策で着用する、霧のように透ける極薄の織物の縫い代などに使用する手縫い技法です。薄くて破れやすいエッジ部分を補強しながら柄に仕上げていきます。このシンプルで贅沢なカングリとカビラを紹介したくて、インドと日本で新作を作りました」

HaaTは2020年の20周年を機に原点回帰を掲げるとともに、新たな服づくりのビジョンを描く。

「基本的な素材に戻ること、そして暮らしに寄り添った服を作っていくことです。毎日着るもの、週に一度着るもの、月に一度のちょっとしたおしゃれとして着るもの。自分たちが作りたいものよりも、着る人の暮らしをイメージした服づくりです。少なくとも十年は着ていただきたいと思っているので、飽きのこないシンプルなデザインを心がけ、基本的な素材と技法で作っています」

HaaTは創業から一貫して天然素材にこだわってきた。コットンは可能な限りオーガニックコットンを使用し、リサイクル素材も積極的に取り入れて環境にも配慮した服を作ってきた。

「まずは身近なところから、できることから行動しないといけませんね。リサイクルだから地球に良いという単純な図式でもありませんから。この行動は本当にエコか、この考え方はエコなのだろうかと、一消費者として真剣に考えていきたい」

皆川の真っ直ぐな口調に、彼女が見つめるのは過去ではなく未来だと感じた。伝統と未来を交差させるHaaTの哲学は、皆川魔鬼子とともにあった。