この春、スイッチ・パブリッシングより刊行された谷川俊太郎の新作詩集『普通の人々』。この本を出したいと考えた小誌編集長の新井敏記が谷川の詩集をはじめて買ったのは16歳の時だった。詩集『二十億光年の孤独』ハードカバー復刻版。新井は10代のころ中野重治、中原中也などの現代詩を夢中になって読んでいた。そして谷川俊太郎の詩には文字通り衝撃を受けた。

「誤解を恐れずに言ってしまえばやさしい言葉、平易な文章によって紡がれた谷川さんの詩はダイレクトに、素直に、自分の心に入ってきた」

スイッチは谷川俊太郎に幾度も詩を書いてもらった。新井は谷川が書いた詩をまとめて一冊の本にしたいと考えた。その希望を谷川に伝えると意外な答えが返ってきた。

「これまで雑誌に寄せた詩をまとめた一冊ではなく、新しい書き下ろしの詩集を出したい」

以下は毎週土曜日夜23時よりOA中のJ-WAVE(81.3FM)のラジオプログラム「RADIO SWITCH」6月29日放送回「谷川俊太郎ナイト」での新井による谷川俊太郎のロングインタビュー。棚引く春雲のように、谷川の言葉はいつまでも私たちの心の空を漂う。

普通って何ですか?

- 新井

- 『普通の人々』の発売があり、ぜひRADIO SWITCHに谷川さんに出演いただきたいと考えました。本当に素晴らしい詩集なので、そのことを踏まえて今日はお話を伺えればと思っています。

- 谷川

- ありがとうございます。すごく綺麗な本に仕上げてくださってありがたく思っています。

- 新井

- まず『普通の人々』という言葉。表題をこのように一冊の本として読むと見事なのですが、なかなかタイトルとしては付け難いものに思います。

- 谷川

- タイトルは1980年に公開された『普通の人々』というアメリカ映画から着想を得ました。僕はそれを観て、映画の中身は全然覚えていないんだけれど、タイトルだけがずっと頭に残っていた。『普通』という言葉。では何が普通なのかというと、これは誰も分かっていないんです。僕は『普通の人々』という言葉をまず『大衆』だと捉えた。一人一人違うけれど、彼らが集まることによって世界は支えられていると。プロレタリアートとは異なる意味で。

- 新井

- やはりこのタイトルを見るとまず『普通ってなんだろう』と考えてしまいます。

- 谷川

- ですよね。『普通』、それを僕はバラエティがあるものの集まりだと考えています。

- 新井

- この本を読んで僕もそのように感じました。それまでは『普通』というと『平凡』だったり『単色』といった否定的な言葉だった。それが谷川さんの詩によって、初めて『普通』という言葉に色が添えられ、自由になった気がします。谷川さんは本の中であらためて『普通』という言葉に疑問を呈すような言葉を残しています。

- 新井

- この言葉に僕は水をかけられたようにハッとさせられました。『普通』であることへの励ましであると同時に、『普通』であることを驕ってはいけない。もう一度凛とさせられるんです。

- 谷川

- すんなりと読んでもらえる言葉では詩は面白くありませんから、どこかに抵抗するものを入れたいという思いが常にあります。その思いで書いた言葉です。

普通の人々はそうでない人々に

ひけめを感じさせないように

心を砕いている

それが偽善であることにも

薄々気づいている

(谷川俊太郎『普通の人々』より)

小説は物語を紡ぎ、詩は場面を紡ぐ

- 新井

- この詩集には21篇の詩が収録されています。その中で固有名詞が代名詞も含めると120人くらい出てくるんです。

- 谷川

- え、数えてくれたんですか?

- 新井

- はい。今まで谷川さんはどちらかと言うと一人称の曖昧な中で呼びかけがあり、それが読者に対して共振するかたちでしたが、今回は“寿子”さん、“篤”さんなどを含めて、様々な固有名詞に語りかけている。すると彼らが一人でに歩き始めて行く。

- 谷川

- 小説だと主人公がいて、そこから物語が始まるわけでしょう。しかしこの詩集には『名前』と『場面』があるだけなので、物語は始まらない。だから物語を始めるのは読者だと、僕は考えています。特に変な名前はないでしょう。割と平凡な名前が多い。実は昔から名前を考えるのが苦手で、ラジオドラマを書いていた時は登場人物を男1、男2というふうに書いていました。でもどうしても名前が必要な時には、昔は大きな電話帳があったので、それを開いて行き当たりばったりに付けたり、好きな名前を見つけたり。でも今は電話帳がない。だからとても大変でした。

- 新井

- 男1という場合や実際に名前をつけた場合とで、その『人』が谷川さんに呼びかけるようなことはありますか?

- 谷川

- それはないですが、人間は言葉をいくらでも抽象化できるでしょう。しかし生命を与えるとその抽象化に歯止めがかかる。そうすることで読者がイメージを作りやすくなると思い、それを詩に利用しようと考えた。

- 新井

- 今までの読者は谷川さんの一人称での呼びかけに自分を重ねて同化していきましたが、今回のように固有名詞があると、自分の知っている誰かの記憶が呼び起こされ、その人物が歩き始める。谷川さんは小説は物語を紡ぎ、詩は場面を紡ぐと仰っていますが、これは彼らの場面を紡ぐことで、彼らが彼ら自身の物語を生きていくといった印象があります。

- 谷川

- そう言う風に読んでいただけるとありがたいですね。読者が具体的な名前を読むことで想像力を働かせて、『この人、知ってる』と自分の記憶と繋がることが新しい試みだと思った。しかし場面には深みがないといけない。どこまで登場人物の姿でその場面に迫れるかということを考えました。僕はよく書いているものに飽きてくるんです。だからこの試みは新しくて面白かった。

- 新井

- 谷川さんの飽きるということは、自分が知っている言葉に対する飽きなのでしょうか?

- 谷川

- 詩を書いている時は自分の詩の書き方に飽きてくるんです。だから常に新しい書き方をしようと思い続けて、もう随分と長い間詩を書いています。今回でいうと具体的な人名を書く、ということですね。

詩と絵の関係

- 新井

- 今回の詩集は谷川さんより絵をしっかりと付けたいというお話がありました。あらためて谷川さんにとっての詩と絵の関係についてお教えください。

- 谷川

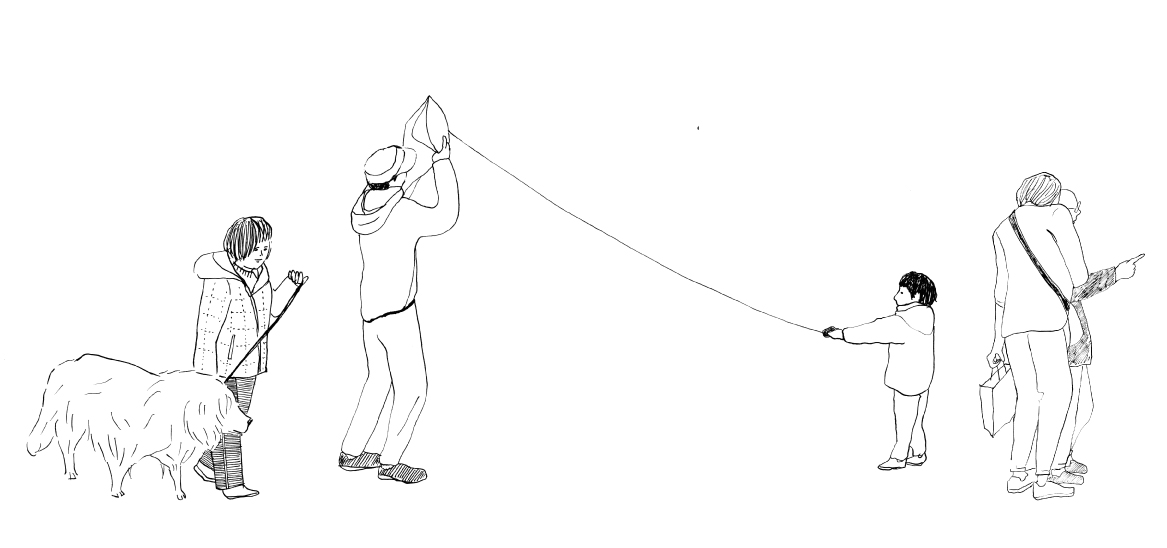

- 詩集に挿絵を入れるということを意識して書いたことがなかった。写真を入れることはあります。自分で撮った写真とか。でも詩にも挿絵があっていいんじゃないかと考え出したんです。ただ単にイラストレーションという意味ではなく、詩の中に溶け込んだ人の姿が見え隠れするのが面白いんじゃないかなと思いました。具体的には人が立ち去った後とか、そういうものを入れたいとお話しさせていただきました。

- 新井

- 挿絵をイラストレーターのヤマグチカヨさんに依頼するにあたり、谷川さんからのヒントはバス停に座って人が通過するのを見たらどうか、オープンテラスに座って人を見たらどうか、というものでした。そこで実際にヤマグチさんは南阿佐ヶ谷へ何度も通い、人々の通過を描写していったそうです。

- 谷川

- 真面目だなあ(笑)。

- 新井

- それが谷川さんの命題としてあったので、ものすごく緊張されたと思います。

- 谷川

- 僕はすごく気軽に考えていたんですけれどね。

谷川俊太郎と東京

- 谷川

- この歳になると昔の写真や手紙を見たり読んだりしたくなります。ちゃんと読むわけではなく、『こういうことがあったなあ』と回顧するんです。写真は若い頃から撮っていたので、作りかけの東京タワーの写真などが混ざっている。自分の生きてきた筋道を辿るようでとても感慨深くなります。今度杉並区を記録した古い写真の本が出るそうですが、それを買おうかどうか迷っています。自分の住んでいるマンションが昔は田んぼだったとかね。でも自分の写真がたくさんあるから、それでいいやってなっちゃう(笑)。

- 新井

- さらに谷川さんは詩に残されているから。

- 谷川

- ある程度はね。郊外電車なんて今ないもんね。井の頭線のことだけど。

- 新井

- 谷川さんは郊外電車のことも書いているし、営団地下鉄時代の丸の内線のことも書いている。谷川さんは文明の進歩と人々の営みも言葉に残している。それは意図して詩を書くというよりも、観察者という視点だと思います。

- 谷川

- 自分の詩に肉付けするとき、具体的な地名が役立つ時は使っています。それを全部自分の中ではフィクションとして使うようにしている。リアリズムのべったりとした感じは避けたい気持ちが意地でもあって、なんとかして具体的な地名を抽象的にしたいと考えています。

- 新井

- 地名を用いることでリアリティを詩に与えるということではなかったんですか?。

- 谷川

- 散文的なリアリティではなく、詩的なリアリティを与えたいと思っています。

- 新井

- 具体的な地名でいえば、谷川さんにとって南阿佐ヶ谷という地はどういう場所ですか?。

- 谷川

- 子供のころは杉並にふるさとという感覚は全くありませんでした。毎年夏は父親が建てた群馬県北軽井沢にある藪小屋みたいなところに行ってたから、そっちの方が自然が多くてふるさと感覚が強かった。ところが東京で仕事をしているうちに、東京や杉並に対する愛着がだんだんと深まっていった気がします。

- 新井

- 昔は杉並から富士山が見えたそうですね。

- 谷川

- そうですね。小学校まで田んぼ道を歩いて行けた。

- 新井

- 先ほど郊外電車の話がありましたが、50年代を境に交通事情が変わり、東京オリンピックとともに人々の生活は激変していった。

- 谷川

- 交通でいうと僕は自動車とかが昔から好きだった。戦後間も無く疎開した京都から帰ってきて、最初に乗ったものが進駐軍のトレーラーだった。それが青梅街道を走って新宿まで行く。

- 新井

- その時の風景は覚えていますか?。

- 谷川

- そんなに覚えてはないけど、たぶんさっき言った杉並区の古い写真集を買えば載っているんじゃないかな(笑)。僕は丸の内線が走るよりも前に自分の車を乗るようになったんで、交通機関の変化だけを見ても、杉並の歴史というのは自分の記憶に濃く残っています。

- 新井

- 丸の内線は64年東京オリンピックの少し前、1962年に全線開業するんですが、谷川さんは1965年に公開された記録映画『東京オリンピック』に脚本を含めご参加されています。その時に東京の変化を託すような思いはありましたか?。

- 谷川

- 東京の変化は割と冷淡に捉えていましたね。例えば『富士山が見えなくなった』とか、『原っぱがなくなった』というネガティブな部分と、新しいものが好きで『高いビルが建った』とか、『地下鉄が通った』というポジティブな部分が常にせめぎ合っていたと思います。

- 新井

- それは生きるということだと思います。この『普通の人々』にも描かれる生きることのネガティブな部分とポジティブな部分。その二つが混在し続けているのが人であり街なのだと感じます。

- 谷川

- そうですね。

(おわり)

総勢60名以上の人物が登場し、交差するどこか奇妙な「日常」の姿。

長編4作品を含む、新作書き下ろし詩集。

通り過ぎていくのは私の知らない人たちだが、その一人一人に同じ人間、もしくは生きものとしての親近感を感じて、私は勝手に名前をつけ、その人たちの生活の断片を想像してみたりする

――――谷川俊太郎(あとがきより)