時々、古今亭志ん朝のことを思い出して、志ん朝落語全集の中から演目を選び耳を傾ける。テンポのいい彼の口演から、主人公気取りで江戸の町を旅していく。

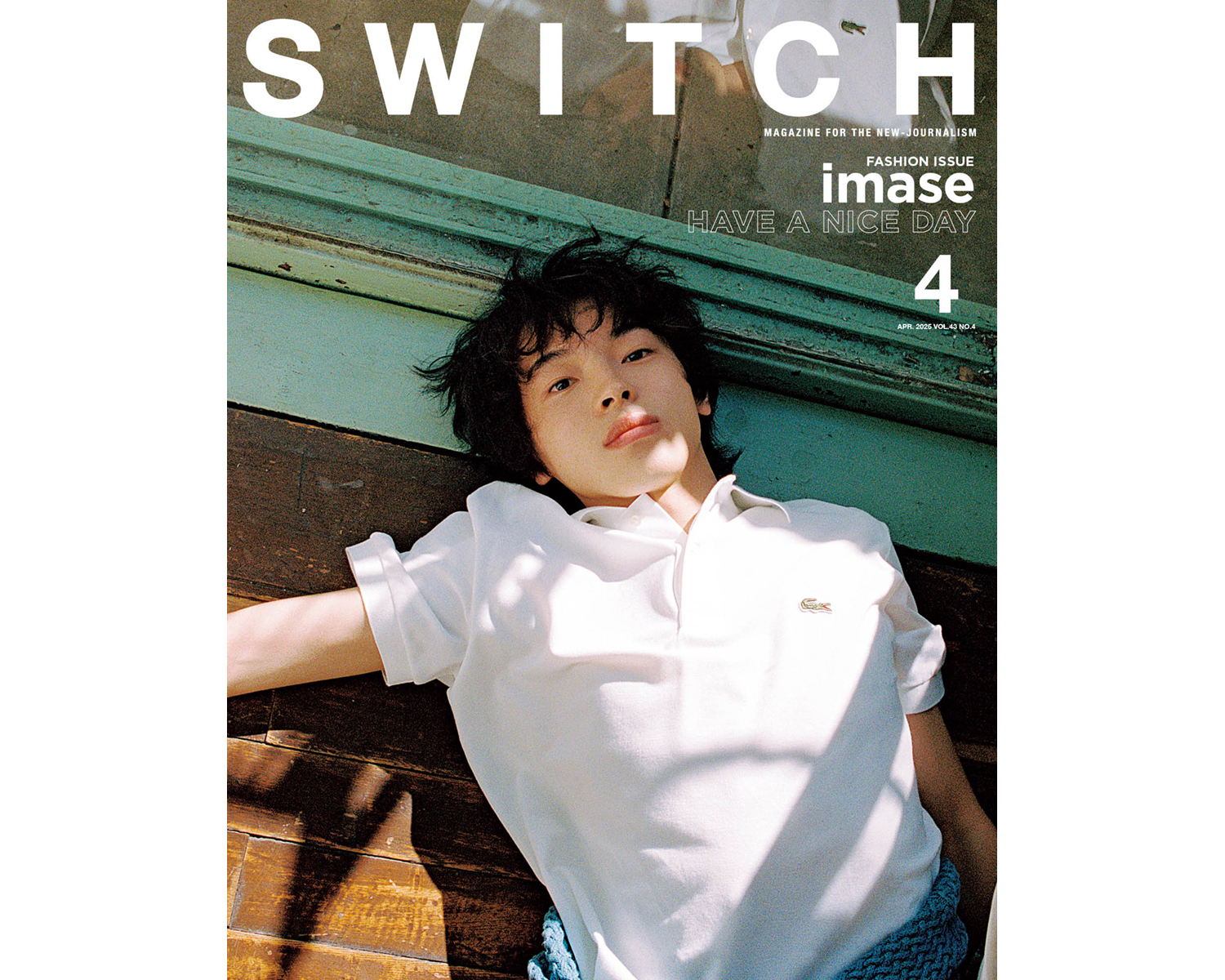

古今亭志ん朝に憧れ、スイッチが特集を組んだのは1994年1月のこと。古典落語ひとすじに芸を磨き続け、常に同時代の観客の笑いと共感を得た落語家、まさに絶頂を迎えた志ん朝を追った内容だった。

取材中、こんなことがあった。

スタジオ撮影の休憩時間に、「最後の晩餐は何か?」と、志ん朝に訊かれた。その時、迷うことなく「カツ丼です」とぼくは答えた。志ん朝は相好を崩しながら、「俺はとんかつだな」と言った。「もちろんとんかつも好きです」とぼくが続けた。志ん朝は「とんかつなら、どの店が贔屓か?」と訊ねた。贔屓なんてそんなものはなく、ただ記憶の中で、幼いころ一番美味しいと思った「淡路町の万平」と答えた。「アルミの皿にキャベツが乗ったロースかつ、白味噌の味噌汁とご飯です」と、続けた。志ん朝に「この後、時間があるならとんかつを食べに行こう」と誘われた。断る理由なんてない。撮影が終わるのを待って、浅草の「ゆたか」に連れ立った。「高級な綿実油で揚げたとんかつは肉本来の甘みが感じられ揚げ物なのに、胃もたれしません」と、志ん朝は解説を交え、カウンターに座ると、ロースかつ定食を注文してくれた。

その時の美味しかった記憶が懐かしく、浅草界隈を歩いた。

インバウンドの外国人ばかりの光景を、志ん朝が見たらどんな感慨を抱くのだろう。足早に浅草寺前を抜けて、浅草一丁目をすぎて吾妻橋を見る。時代とともに町の名も川の名も変わる。隅田川は江戸時代には大川と呼ばれ、吾妻橋は江戸の東にあったので東橋と呼ばれていた。

この橋を舞台にした落語に「唐茄子屋政談」がある。志ん朝の真骨頂の世話ものだ。徳という大店の放蕩息子が吉原遊びが過ぎて家を勘当され、飢えに苦しみながら町を徘徊する場面がある。季節は夏、垢にまみれて着物が汚れ、髭が伸び痩せ細った徳、ぽつりと降り出した雨は次第に強くなり夕立になった。雨宿りをする気力もない徳、雨が上がり、陽が暮れて、東橋の欄干に腰をかけ、遠く吉原を見る。

落語の中で、志ん朝は「薄紅を流したようなぼやっとした光景」と説く。かつて恋仲だった遊女との時間、その甘美な表現に心が揺れる。その情景に徳の哀しみが一気に溢れだし、橋から身を投げようとする。偶然、そこに居合わせ徳を助けたのが、本所達磨横丁の叔父さんだった。達磨横丁は現在の墨田区吾妻橋一丁目の駒形橋近くと言われている。言葉だけ改心を誓った徳に叔父さんが商人の心得を叩き込もうと、唐茄子を天秤棒でかつがせて行商に出す。唐茄子はかぼちゃのこと。かついだ籠はとにかく重い。そこから市井の情にいくつも触れた徳の物語は志ん朝落語の独壇場である。

そのまっすぐな優しさ、とんかつを勧める志ん朝の口調は、叔父さんそのものであった。

スイッチ編集長 新井敏記