満月の満ち欠けは美しい。

新月から数えて15日目、月は満月となる。だから満月を十五夜という。そして欠けはじめた十六夜は「いざよい」といって古語ではためらいを意味し、満月よりもゆっくりと上る。月を待つ人をやきもきさせるこの十六夜を「いざよい」と人は名付けたのだろうか。十四夜は別名小望月といい、中秋の名月の前夜は待宵といわれる。

月の満ち欠けは、平安貴族の楽しみだけでなく、農耕の民にとっても大切なものだった。種まき、定植、害虫駆除、収穫など月に従っていた。虫は満月と新月の大潮の時に産卵するのだ。その数日後に農民は田んぼに入る。

「いざよい」を沖縄では「イラヨイ」という。

石垣島白保出身の唄者大島保克さんの「イラヨイ月夜浜」という唄が好きだ。月に関係なく、夜も昼もこの唄を聴く。

大島保克さんの父も祖父も唄者であった。石垣島には代々村の唄いの家があり、大島家は「ひばり」という屋号を与えられている。特に大島さんの祖父は高くていい声だったという。中国では皇帝を意味する叫天子の名をもつひばり。この鳥には羽ばたきながら一点に留まる技も、美しい声で鳴きながら空を飛ぶ技もあるのだ。この自由さを大島保克さんの声に重ねる。

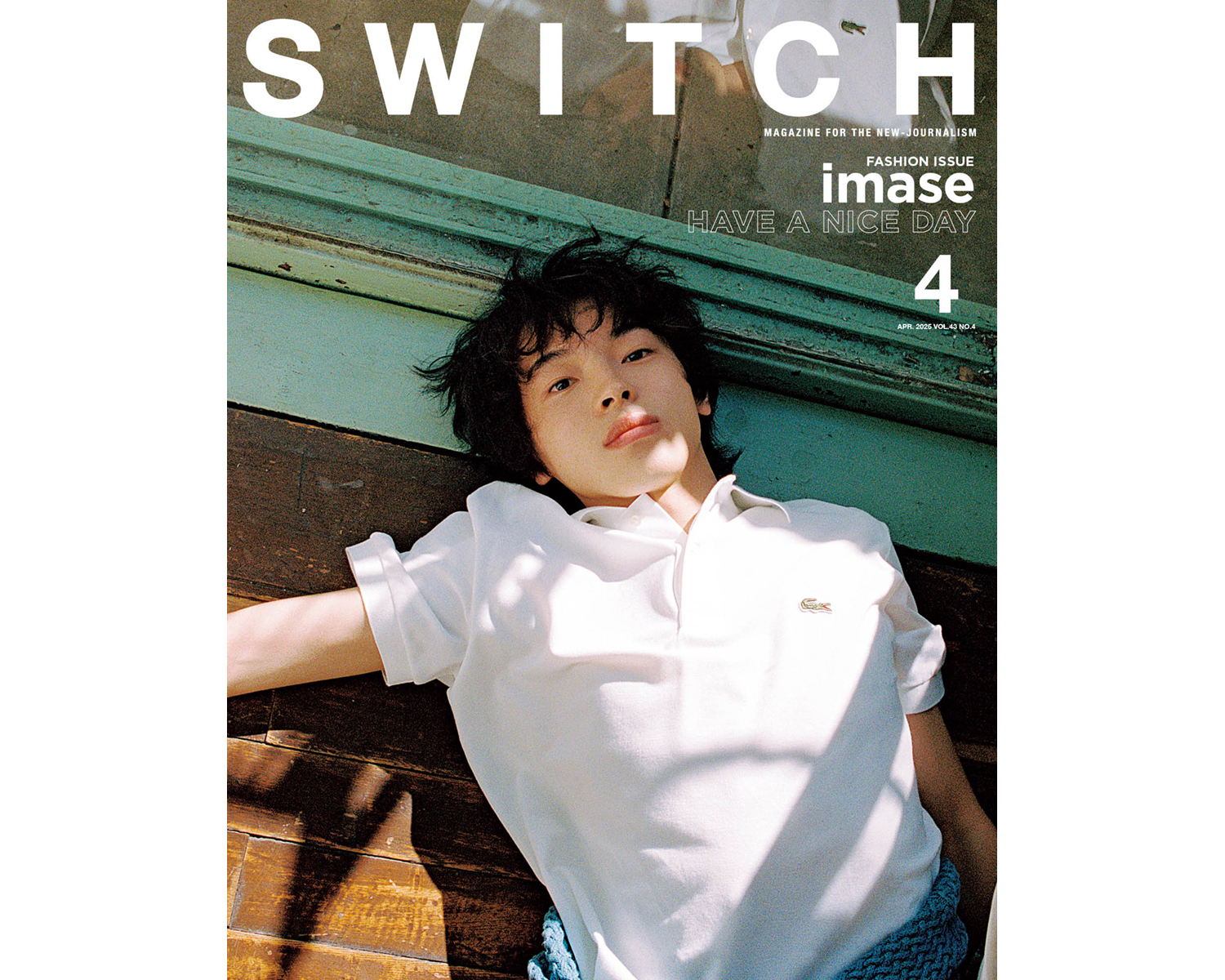

10年前、スイッチ地下のレイニーディというブックカフェで、シンガーソングライターの小島敬太さんとその仲間たちと企画し、ミュージシャンや作家、漫画家といったさまざまな分野で活躍する表現者をゲストに迎え、曲を作り、それを披露するライブイベントを「ラブナイト」と称して行っていた。その中に、大島保克さんと坂本美雨さんがゲストとして参加した回があった。大島さんは「イラヨイ月夜浜」を三線ひとつで切なく唄いあげていった。

月夜浜には花が咲く ゆりのような花が咲く

青く白くもえてよ イラヨイマーヌ花が咲く

そんなこの唄のフレーズに心魅かれた。イラヨイマーヌとは愛おしいという八重山の古語。

石垣島の海人であり唄者、安里勇さんがアルバム『海人』を作ったのが1996年の夏のことだった。黒島で生まれ、竹富島の女に恋し、流れの早い黒潮を泳いで渡るような粗野な男の魅力を、八重山の島々をめぐる唄で表現したいと安里さんは思った。その続きを願い、石垣島の安里さんのもとを昨年の冬に訪ねた。二人で選曲をしていく中、安里さんは前に録音した唄を入れたいと言った。僕は再び八重山を渡る唄に合わせて、「イラヨイ月夜浜」を願った。安里さんは少し考えて「この曲は保克のオリジナルだ」と言って、頑として受け入れることはなかった。「保克の親父さんとは友達だ。その息子の唄を唄うのはまだ先かな」とポツリと言った。保克さんの父と安里さんはライバルだったのかもしれない。その息子が作った唄は唄えないという自負があるのか、その選曲のせいかはわからないが、いつかいつかと思って、アルバム制作の願いはいまだ叶っていない。

スイッチ編集長 新井敏記