文藝春秋社の編集者新井信さんにお目にかかったのは、沢木耕太郎さんのサイン会だった。1986年5月、沢木さんがノンフィクション『馬車は走る』を上梓した際に、新宿紀伊國屋書店でサイン会が行われた。当日、サインを求め並ぶ大勢の人たちが4階の会場までの階段に列をなしていた。

新井信さんは沢木さんの最初の単行本『若き実力者たち』の担当編集者だった。1973年、沢木さんの書くものに大いなる可能性を感じて周囲の反対を押し切り、一冊の本にした。サイン会当日、遠く沢木さんを見守るような新井さんの姿が印象的だった。自己紹介をすると、新井さんにお茶に誘われた。

「沢木くんの最初のサイン会の時は人が集まらず参加者は10人にも満たないものだった。しかし沢木くんは、その一人ひとりに話を聞いて、結果1時間を持て余すことはなかった」

今日の盛況ぶりに、ある感慨を持って新井さんは優しく呟いた。そしてこう私に言った。

「だから、続けること」

同じ新井という姓もあり、「親戚のようなものだな」と笑って、その時から新井さんは私の名前を「ビンキ」と音読みで呼んだ。僕も信(まこと)さんとは呼ばず、「シンさん」と呼んだ。

「続けること。何かビンキが書いたものがあれば、いつでも見せなさい」と、ある時にいただいた信さんからのお礼の一筆が大きな励ましであった。

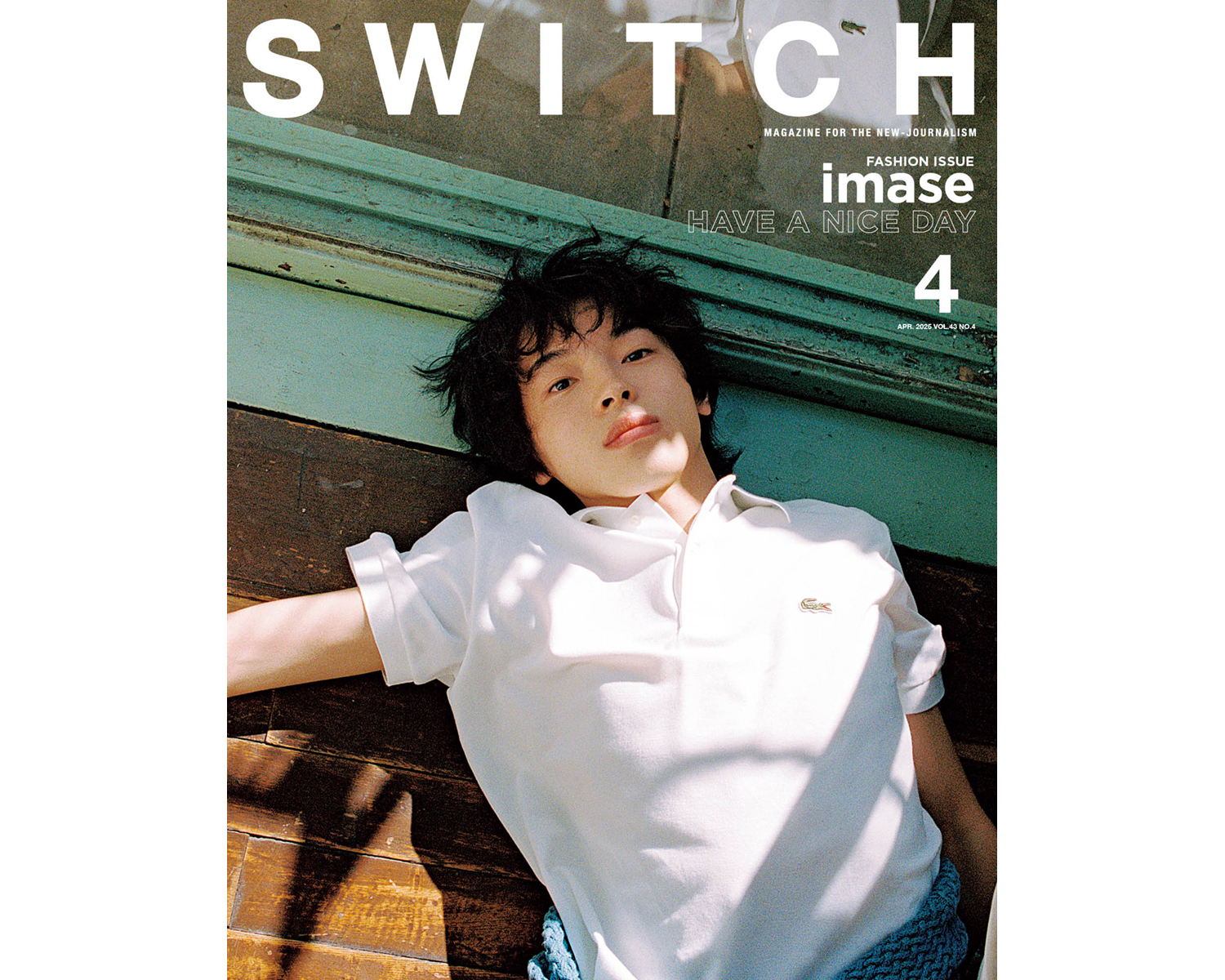

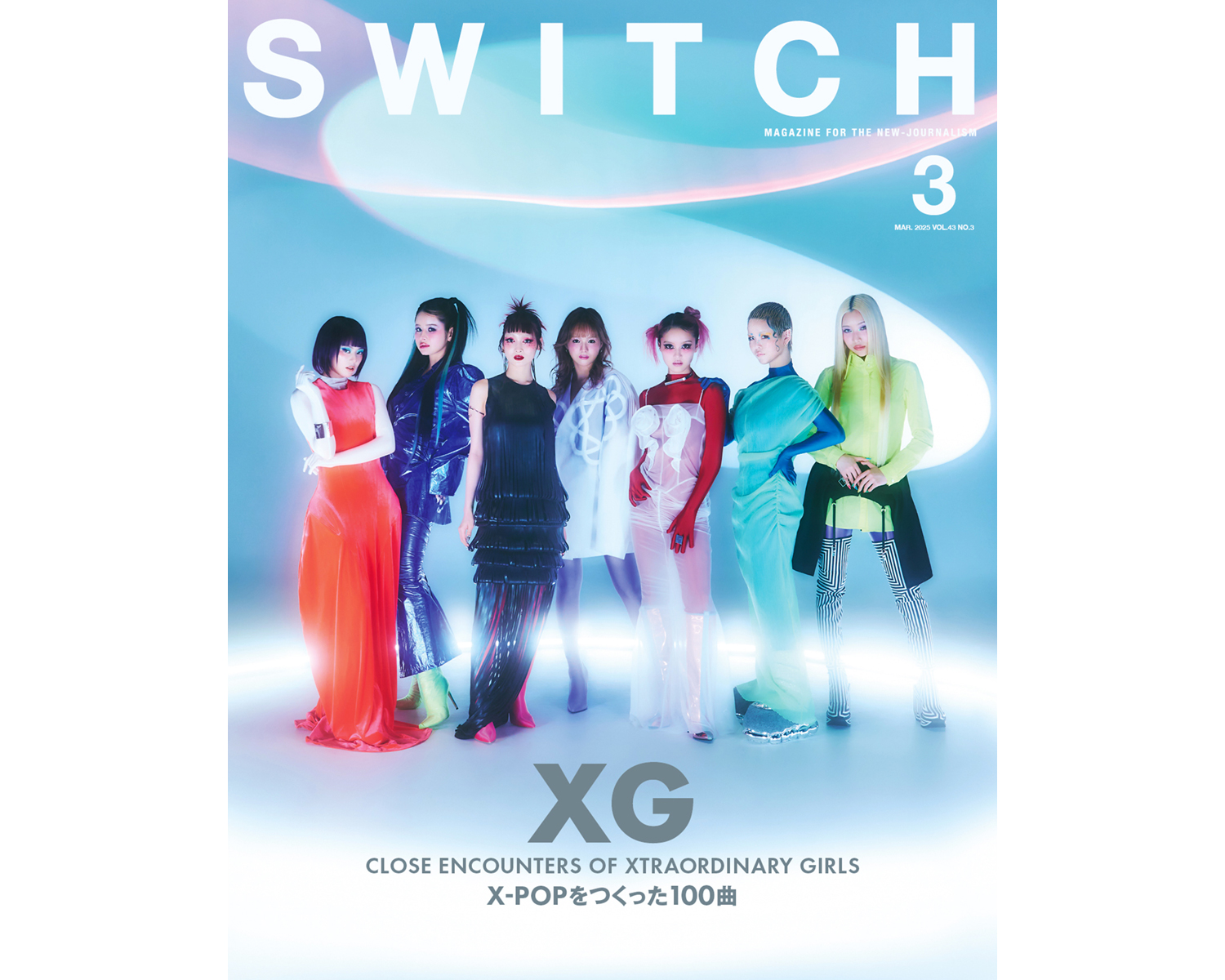

1985年9月に創刊したスイッチは、俳優であり作家のサム・シェパードを特集した。その特集に沢木さんに寄稿を願った。雑誌を作るにあたり、いつか沢木さんの特集を作りたいと思って、そのきっかけになればと思っていた。喫茶店で企画を伝えていると、沢木さんはこう言った。

「誰も見たことがない、追随することができない自画像を求めてサム・シェパードは旅を続けているのではないだろうか。実に魅力的な人だ。でも原稿を書くほどぼくは彼のことは何一つ知らない。また今度ね」

沢木さんはこう言って、席を立とうとした。慌てながら私はひとつこう質問をした。

「生まれ変わるなら何になりたいですか?」

「カポーティが同じような質問に答えていたな。確か彼はこう言った。鳥、それもノスリがいい。人を喜ばせたり惑わせたりすることにとらわれる必要がない。ウミガメになってもかまわない。目蓋のたれた眼には知識が充満しているじゃないか……」

その後私は、さまざまな企画をたて、沢木さんに原稿依頼をし続けていった。そして沢木さんの言葉でいう「根負けし原稿を引き受けて」いただいた。1週間の出来事を日記風にして書く、1回きりの掲載予定だった。しかし1週間の出来事は原稿用紙7、8枚では書くことはできず、構想も膨らみ、結果2年間の連載となった。その連載のタイトルは「246」、当時沢木さんが国道246号線沿いに仕事場を借りていたことに由来する。スポーツノンフィクションの取材や、『深夜特急』の旅の行程など、創作の秘密を解き明かす内容も描かれていて、その連載はスイッチにとってかけがえのないものになった。

カポーティの話をあとで紐解くと、カポーティが生まれ変わりにウミガメを望んだ理由は、海の深さを知っているからだと語っていた。それは哲学的な答えだった。ノスリという小さなタカもウミガメも、沢木さんの求める理想の生き方を示すものかもしれないと思った。

新井信さんは、今年の11月10日に亡くなられた。沢木さんに電話をすると、「あっ」という小さな呟きが聞こえた。「246」の中で、新井信さんは沢木さんにとって”悲しませてはいけない人”として登場している。

「新しい読者のために、新しい寄稿家とともに、新しい波が押し寄せるジャーナリズムの海を勇気を持って泳きつづけてほしいと思う」とは、私の本の後書きで沢木さんが寄せた文章だ。同じような言葉を新井信さんにも言われたことを、ふと思い出した。新井信さんは向田邦子さんの『父の詫び状』を編集し、いち早く彼女の書く才能を見出した人でもあった。沢木さんへ訃報を伝えた時の小さな呟きは、果たして深い悲しみのため息なのか。

生まれ変わるなら、新井信さんこそウミガメが似合う。

スイッチ編集長 新井敏記