2018年10月からJ-WAVEにてオンエアがスタートした「RADIO SWITCH」。「雑誌を聴く、ラジオを読む」というテーマのもと、スイッチ・パブリッシングが刊行する『SWITCH』『Coyote』『MONKEY』の誌面に登場する多彩な表現者たちをゲストに迎え、誌面では収まりきらない生の声を毎週土曜23時から発信している。ここではオンエアで流れた貴重なインタビューの模様を改めて紹介する。

10月6日の第一回オンエア「FASHION PHOTOGRAPHY」に登場した写真家・若木信吾。幼少期から祖父や友人を被写体に写真を撮りはじめ、現在では『SWITCH』ほか、さまざまな媒体で活躍をみせる。その力量は日本を代表する写真家・操上和美も認めるほど。長年ともに誌面を作り続けてきた、SWITCH編集長・新井敏記が、改めて話を訊いた——。

二人で遊んでいるという事実のドキュメンタリー

新井 若木くんと旅をテーマに写真を撮りたいということと、もう一つは「モード」。SWITCHはファッション誌ではないので、カルチャーとしての「モード」写真というものをずっと探していた感じがあるんですよね。最近では9月20日発売のUNDERCOVERを特集したSWITCHで、若木くんにファッションブランドの「STUSSY」を代々木上原で撮影してもらったんだけれど、前に撮影をお願いした時は原宿だったよね? そうやって若木くんの目の届く範囲というか行動範囲の中で、ある種のドキュメント的なファッションを撮っているというのがすごく面白いと思った。モデルも前回と同じ人だったりと、写真が雑誌の枠を越えて、繋がりのある物語として成立するということは、あまりない形だと思う。僕らはそういうものを『SWITCH』で表現してもらえることがすごく嬉しいんです。そんな若木くんにとって、ファッション写真というものはどのようなイメージがあるのかな。

若木 STUSSYは僕も着ていた時代も長かったし、スケーターの友人が多い時代もあった。そういった意味合いで、自分たちの日常に近しいブランドであったので、ロケーションもそういった“近しい場所”で撮るのが一番良いという思いはあります。全体的なファッションに関して言えば、僕自身パリコレに行ったことはないですし、モードなどの服に詳しいということも全くない。けれども、ファッション写真というものをファッション誌で撮っていた時期ももちろんあります。そんな時、僕は服を撮るというよりは、モデルの“表情”に目がいってしまうんですよね。

新井 それはまず人物に興味があって、“その人物が着る洋服”を撮るという流れなのかな。

若木 そうなりますね。

新井 もともと若木くんはロチェスター工科大学のフォトイラストレーション科に進んで、広告写真やファッション写真などをそこで学びますよね。

若木 はい。

新井 例えばブルース・ウェーバーやハーブ・リッツなど、そこで初めて触れる写真の表現を学んだ。そして、高校時代に学んだドキュメンタリー的なラルティーグやブレッソンなどが出合うことで、ひとつ異なる世界に大きく舵を切る。その時のブルース・ウェーバーやハーブ・リッツという存在は、若木くんにとってどのような衝撃だったんですか。

若木 時代は80年代で、二人ともファッション写真というよりはセレブリティやメイルヌードとか、人物そのものを格好良く撮るということをしていたので、彼らが仕事で撮っていたファッション写真よりも、もう少し人物よりの写真が好きだったんです。まだ地元の浜松にいる頃に写真集で作品を観たり、ブルース・ウェーバーはたまたま東京に来た時に個展などを観ることができて。若い頃にそのような作品に触れていると、アメリカには彼らの撮る写真のような世界が本当にあると思ってしまうじゃないですか。ずっとそう思いながら何年も過ごしたということもあって、あれが自分の中の世界の一部を作っているといえますよね。

新井 なるほどね。

若木 写真にはそういうすごいところがあって。ラルティーグを例に挙げると、撮ったシチュエーションっていうものは非常にリアルじゃないですか。だから、だれがどう考えてそのような写真が出来上がっていたとしても、それを考えていたという事実や、それに対して反応してやってくれた人がいたことなど、すべてがリアルにあった。浜松の田舎でそういった写真を見ながら、「世の中にはこんなことを考えている人がいるんだ」とか、「こんなことをやって遊んでいる人がいるんだ」といった具合にどんどん世界が拡がっていったんです。その経験はすごく重要だった気がしますね。

新井 それはある種の共犯関係があることで、写真は“嘘”をつきはじめて、それが面白い“嘘”へとなっていくということだよね。

若木 うん。けれども、それはいわゆる報道写真などを基準にしている。“嘘”をつくというよりもむしろ、“二人で遊んでいるという事実のドキュメンタリー”と言う方が近い。撮る側と撮られる側が赤の他人であるような関係性の中で撮られたものだけが、本当の写真というわけではないと僕は思うんです。

新井 なるほどね。

若木 一緒にやってそれを画面に落とし込むのも写真だし。そう思えるというか、それこそが自分の中で一番フィットしたんだと思いますね。

カメラという武器を手に

長年ともに誌面を創り続けてきた、スイッチと若木。その中でも、連載「原宿百景」(のちに単行本化)は小誌を代表する長期連載となった。若き日を原宿で過ごした小泉今日子とともに、思い出の地を巡り、ゆかりの深い人物に合う。約9年にもおよぶ連載を改めて振り返る—— 。

新井 思えば若木くんとスイッチは長い歴史がありますよね。連載という形で挙げるとすれば、やはり小泉今日子さんの「原宿百景」。これは約9年続く長期連載となりました。

若木 そうですね。

新井 100カ所、つまり“百景”をちゃんと撮ったわけだけど、この取材の時は小泉さんとはあまり言葉を交わさなかったそうですね。

若木 はい、そうですね。

新井 さりげなく来て、シャッターを切り、そして帰っていく。決してベタッとした感じではないし、「撮ります」ということでもない。それは不思議な、若木くんならではのスタイルだよね。

若木 そう言われるとそうですね。小泉さんを撮らせていただいた時も、ある日はすごくポーズをつけさせたくなるシチュエーションがあったりするんですよ。例えば、綺麗なカフェで紅茶が出て来ると、それがシチュエーションに見えるから、ただの記念撮影というよりは窓の方を見てもらったりとか。そういった時に、こういう意図を説明せずに「じゃあ、ちょっと窓の外を見てください」と言って、静かにしている様子を撮り始めると、小泉さんもそういうことが分かって、ちょっとずつ動きを見せてくれるようになることがあるんですよね。

新井 なるほど。

若木 普段はその場に立ってもらって、ニコッと記念撮影、といった感じなのですが。ある日は何も言っていないけれども、向こうからまったくカメラに目を合わせない日があったりして。そういう時は無理矢理に「目線ください」とは言わずに、そのまま撮ったりもする。そういう言葉でまったく説明しないけど、写真を“撮る”“撮られる”の舞台というか、設定に入った瞬間に、なんとなくお互いに探りながら息を合わせていくというところが面白いんです。写真にはそういう魅力があると思いますね。例えばディレクターの人は武器を持たないので言葉で説明しなければいけない。けれどもカメラマンはカメラという武器があって、シャッター音を聞かせれば、相手は「ああ、これが気に入っているんだ」ということがあっという間に分かるから、そういったやりとりがなんとなく始まっていって、「ありがとうございました」と終わっちゃう、ということがずっと続いていますね。

新井 それは面白いよね。お膳立てとしては用意周到にファッションとして成立させるし、場所も面白くしたいというのもあるけれど、実は滞空時間が短くて、かつそれが濃密だというのが「原宿百景」での若木くんの写真という感じがするんだよね。

俳優陣が語る写真家・若木信吾の魅力

ファッション写真でありながらも、その人物に眼差しを向け、シャッターを切る若木。そんな彼を、これまで撮影した名優たちはどのように見ていたのだろう。

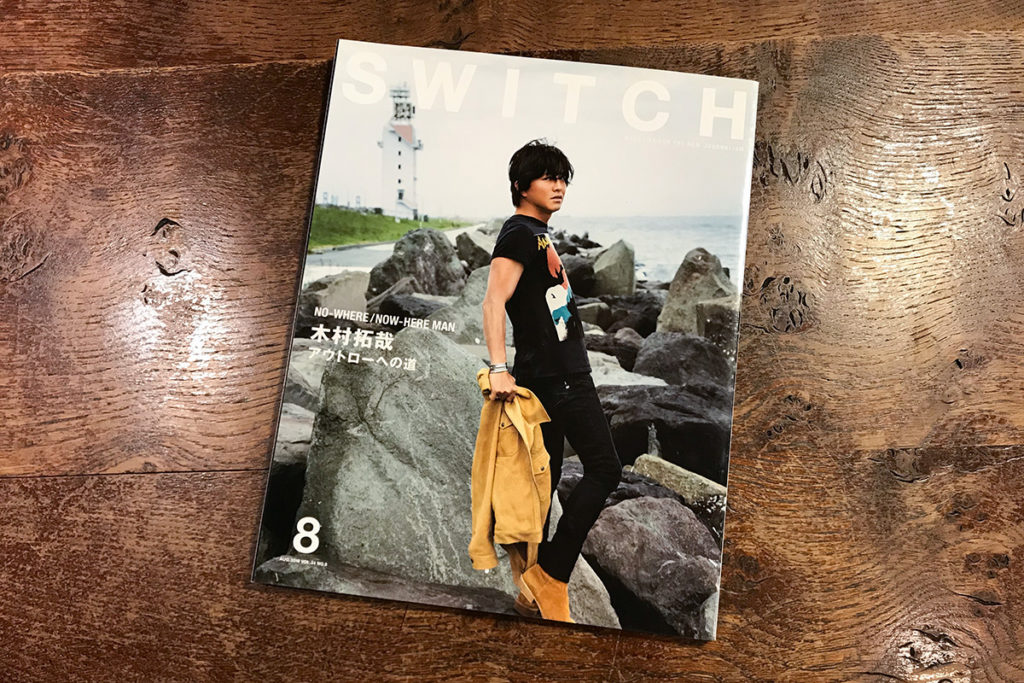

新井 若木くんは木村拓哉さんをずっと撮っていて写真集も出しています。木村さんがSWITCHの表紙を飾った『SWITCH Vol.34 No.8 木村拓哉 アウトローへの道』では、操上さんに撮影してもらうとともに、若木くんにもメイキングとして入ってもらいました。そのように若木くんとはゆかりの深い木村さんにインタビューした時に、「若木くんは向き合う人だ」、とおっしゃっていたんです。

若木 はい。

新井 それは操上さんのスタイルとはまた違って。「操上さんはユーモアを持って、真正面を避ける。でも若木くんは、ストレートで向き合う人だ」と言ったのがすごく印象的だった。当たり前のことかもしれませんが、その言葉はやはり対象の人によって、自分のポジションというか写真のスタイルを少しずつ変えていくことを指しているんですかね。

若木 そうですね。それはあると思います。やっぱり役者の方はその勘があると思いますし、特に写真に興味のある役者の方はその辺に敏感だと思います。木村さんはその点で言えば、抜群に写真に向いてくれているところがあるから、カメラマンにとっては最高の被写体ですよね。

新井 SWITCHが若木くんの特集をした時に、瑛太くんにも話を訊いたんだけど、「若木くんは10%の悪意があるから好きだ」っておっしゃっていて。100%の良心や悪意は信じないけれども、90%の思いと10%の悪意があるから若木くんの写真が好きだって言った時は、なるほど、すごくうまいこと言うなって思いましたね。

若木 すごい“見られている”んですよね。撮っているほうだけが見ているわけではないという。

新井 それは僕がさっき共犯関係といったけれども、お互いに面白さを楽しむということがあるんでしょうね。操上さんが木村さんを撮影した時に、若木くんはその様子をずっと観ていた。それはファッション撮影でもあったんだけれど、人物撮影でもあった。木村さんは若木さんのことを「向き合う人だ」とおっしゃっていましたが、自分の撮り方と比べ、操上さんのスタイルは客観的にいかがでしたか。

若木 生き方の美学がある人だと思ったんですね。木村さんにやってもらうことが、鋭いものを求めている。それとディレクションが直接的なところと、放り出しているところのギャップがすごく大きくて、その幅の広さが印象に残っています。僕はのらりくらりとぬるま湯のようにやってしまうんだけれど、操上さんはパキパキと決めていく感じ。

新井 それが強かったり、弱かったりして面白いですよね。

若木 そうですね。

新井 それが確固たるものになれば、同時に危ういものにもなりえるというのが、すごく見ていて面白いですよね。逆に緩やかにやればやるほど、しなやかにもなるし、写真ってすごく面白いなと思います。

プロフェッショナルとして、そして写真家として。求められた要求に応じつつも、レンズの前に立つ人物をまっすぐに見つめ、ゆるやかに距離を測りながら、被写体とともに“遊ぼう”と試みる。その童心にも似た独自のスタイルこそが、著名人も含めた多くのファンを魅了し、唯一無二の瞬間を切り取ることが出来る、写真家・若木信吾の最大の魅力なのかもしれない。