文・戌井昭人

写真・浅田政志

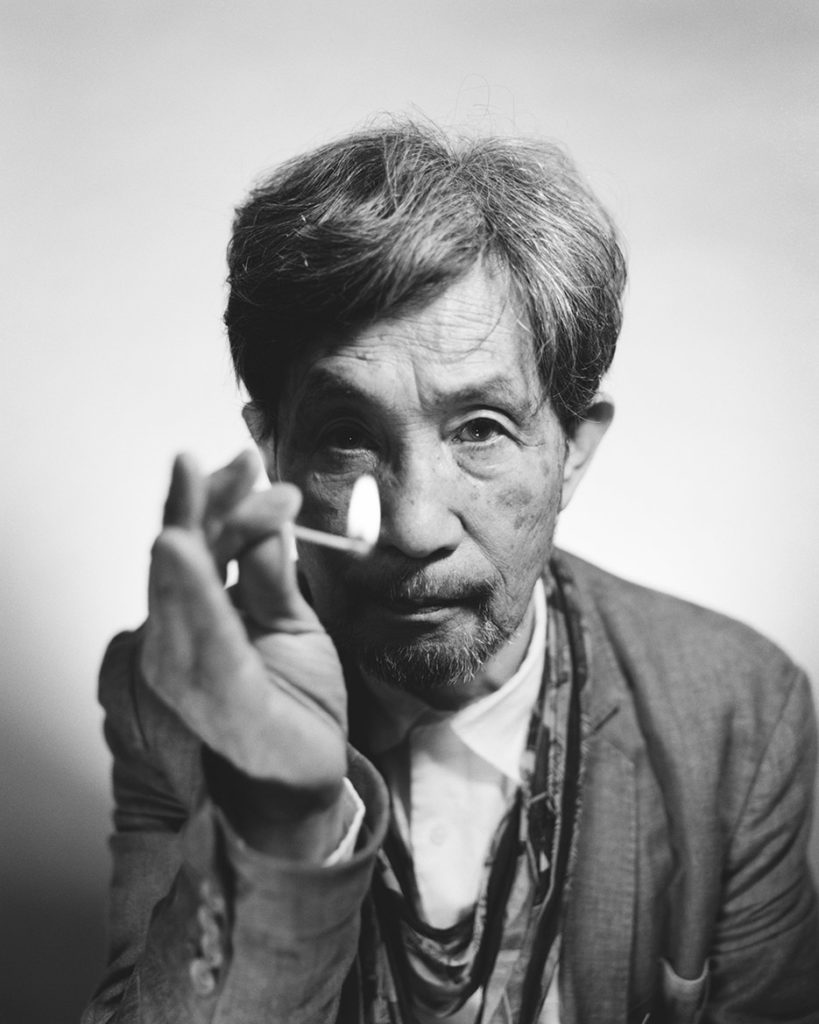

吉増剛造さんが、スイッチインタビューの取材場所でもあるRainy Day Bookstore & Cafeにやってきた。螺旋階段を降りてくるその姿は、存在の奥底の方が、やわらかく光っているような感じがした。

最初はこちらも緊張していたけれど、やわらかく光っている吉増さんに、ぐいぐい取り込まれていくような感じで、お話を聞くことができた。

インタビュー中も、言葉の一つ一つが、やわらかく燃えているような感じだった。それが、わたしの身体の中に入り込み、銭湯にいるような気持ちになっていた。熱すぎず、でも燃えている。しかし燃えカスにはならない。

とくに吉増さんが育った地域、わたしも多摩地区で育ったので、その場所について話している時は、とても楽しかった。

吉増さんと話していると、いままで自分が見てきた景色が、さらに色濃くなっていくようだった。そして、自分自身の存在も、色が濃くなっていくような気がした。これは、吉増さんと接したことによって生じた何かなのかもしれない。その何かが、いまだに何なのかわからないけれど、それはとてもあたたかいものだった。

(戌井昭人・記)

「吉増さん、お生まれは?」

「戸籍上は阿佐ヶ谷からちょっと入った六丁目なんですが、母が博多の娘で、里帰りしている時に生まれたのが事実です」

「生まれてすぐ阿佐ヶ谷に?」

「そうです。記憶がはじまるのは阿佐ヶ谷です。なんとなく記憶の触覚とか断片を拾い集めてみると、阿佐ヶ谷の貸家のことは覚えてます。土に触るような記憶、玩具の記憶、間違えて変な薬を飲んじゃったとか。あれは開戦の時だから、昭和16年、2歳半かな、お婆ちゃんに連れられて阿佐ヶ谷の天祖神社の木の下でマッチを擦って、『剛ちゃん、今度の戦争は、大東亜戦争というんだよ』と言われたのを覚えてます。だから戦争の重苦しい空気と阿佐ヶ谷の地形と坂道の感じ、それから原っぱの感じも覚えてる。あとは阿佐ヶ谷の野原に気象観測所があって、そこから気球が上がっていたなんてことも」

「気球は、毎日上げて観測していたんですか?」

「僕はそれほど頭のいい子供ではなかったけど、記憶は割と残っています。子供ながらに武蔵野の何もなかった土の香りは知ってます」

のどかな武蔵野の原風景、しかし日本は戦争に突入していきます。

「みんな山の方に逃げていきました」

「疎開ですね」

「はい。でもうちは、父が昭和飛行機というところの技師だったので、社宅がある立川の方に、まず逃げたんです。立川には飛行場があった。そこで幼稚園に通ったんですけど、僕は、ものすごい自閉症の子供だったんだ。だから、どこかに追い込まれ、小さいところで、うずくまってる記憶があります」

「立川に空襲はありましたか?」

「この前、堀江敏幸さんと対談をして、堀江さんの花火の文章を読んだ時、音だけが聞こえる花火というのがあって、ふっと、4歳半の頃、立川が空襲にあい、燃えている火が府立二中(立川高校)の六階の大きな丸窓に映っていて、それを見て驚愕しているといった子供の頃の記憶が、動くような感じで出てきたんです。だから堀江さんの文章を読んで、鈍く止められていた記憶が動くような感じがしました。あと、福島の浪江町と双葉町に行った時、清戸迫横穴という古墳があってね、そこに壁画があって、入り込んで見てみたの。そうしたら古代人が赤い塗料で、太陽か、海の渦巻きか、わからないような素晴らしい輪を描いていたので、ビックリしちゃったんです。それで堀江さんの、音だけで姿の見えない花火というイメージから繋がりを感じて、空襲の火が丸窓に映って、その火がしなって、太陽のようになっていた、それを思い出した」

「立川は飛行場とかあったから空襲にあったんですかね」

「輸送基地があったから、それを攻撃したのかも。街も燃えてましたけどね。でも実際には、火のそばというよりも、遠いものが何かに映っていて、それが写真のようにして心に映った。それが75年経って、蘇ってきたんです。記憶って恐ろしいですね。もちろん飛行機が急降下してきて撃たれるという記憶もあるんだけど、それは記憶の芯にあるのではなくて、丸窓に火が映り、震えて悶えている方が覚えている」

「直接ではなく間接的な方が染み込んでいる」

「そうです。そこから先を分析してみますと、おそらく、それは写真的現象、心がつかまえる写真、そういうものではないかと」

直接見たものではなく、心に刻まれている記憶は、忘れていたとしても、思い出した時は鮮明なのかもしれない。

「小学生時代はどうでした」

「さらに空襲が激しくなって、親父の故郷の和歌山に、お袋と弟と付き添いの人で行きます。でも東海道線は危ないからって、立川から、ガラスの割れた電車で、まず松本に行き、そこから名古屋に行って関西本線に乗りました」

「東海道線は空襲にあうかもしれない」

「そうです。でも関西本線で空襲にあって逃げ出したのを覚えています」

「小学生の頃も内向的な性格だったんですか?」

「はい、子供の頃からずっとその傾向はあって、年がら年中、独りでいることが好きでした。これはもう一種の狂気ですよね。大学の同人雑誌の仲間で、心理学の生徒がいて、ロールシャッハテストというのをやらされたことがあって、そうしたら明らかに精神分裂の傾向があると言われたの。でも、そういうのは傷にもなるけど、今度は、それと戦いながら、自分の性質と戦いながら、というのが人間じゃないですか」

「子供時代、その傾向によって、問題はありましたか」

「圧倒的にありました。ものすごいいじめられっ子でした」

「だったら、和歌山に疎開なんてしたら、もっと大変だったのでは?」

「そうです、余計に、いじめがありました。言葉も違うしね、ガキはいじめますよ、そりゃあ」

「和歌山は、どちらに疎開したんですか?」

「永穂。土地の方言では、ナンゴというところ。牛車の後ろにへばりついて、夏の炎天下、国民学校に行ったなぁ」

「しかし土地の子供のいじめが」

「そうです。でも、俺だっていじめるだろうな、あんな変な奴。とにかく、圧倒的に独りぼっちでいたかった」

「じゃあ学校に行っても、ほとんど喋らない子供だった」

「そうです。皆は、なに考えてんだって感じだったんでしょうね。さらに、不幸なことに、ちょっとデキる子供だったんです」

「あれま、不幸にも」

「だから先生がひいきするの、若い女の先生が」

「そして、また、いじめの対象に」

「そうです。僕は、青白くて、黙った子供だったけど、勉強がデキちゃった」

終戦は和歌山で。

「終戦の日は?」

「覚えています。お爺ちゃんのラジオを外に向けて、玉音放送を聴いてました。でも6歳の子供にはわからない。母親は泣いていて『なんだ嘘泣きしているぞ』と思ってました。それで後年分析してみると、そのラジオは普段、お爺ちゃんが株式市況を聴いていたものだったんです。でもそれがいきなり玉音放送だったから、なんだか嘘っぽかった」

「そのあとは?」

「終戦が8月15日でしょう、おそらく一カ月ぐらい経って、母親に手を引かれて戻ります。満員列車で大阪から、もちろん座れもせず、憤懣やるかたなく、立ちっぱなしで、最後に座れたのが品川だった。もう、世界に対する怨念がすごい」

「それで、どこに戻るんですか?」

「福生に戻りました。父の社宅があった」

「福生での生活は?」

「いじめの極限でした。だって今度は、青白い和歌山弁の男の子でしょ、それが多摩っ子の中に入ったもんだから、ものすごいいじめにあいました。女の先生が泣き出したりしてました。それで、転校しようとなって」

吉増さんは笑顔で、さらっと話してくださいますが。転校するまでになるとは、いじめは想像を絶するものだったのでしょう。

「それで、となりの拝島に帰国子女がやってくる、啓明学園というのがあって、そこに転校します」

「学園生活は?」

「逆に、そこがすごかったのは、山一證券の孫だとか、良いとこのお坊ちゃんばっかで、寮生活の中、今度は土地っ子だということで、いじめられちゃった。とにかく、僕はいじめがいがありますよ」

「例えば?」

「子供だから暴力もふるいますしね。後頭部に大きな石を投げられて、ココにぶつかったの、いまだに後頭部が覚えてますよ」

「後頭部が覚えてる」

「とにかく、良い生活しているような、帰国子女の中に入れられちゃったからさ、先生が『皆さん、何を読んでますか』と訊くと、『リーダーズ・ダイジェストです』とかだけど、僕はその時、『大菩薩峠』でした。いま思ったら阿呆みたいだけど『リーダーズ・ダイジェスト』がよかったんだ。でもその後、啓明学園が立ち行かなくなって。学校経営が変わって、アメリカの宣教師によって、突然ミッションスクールになるんだ。でも、農業学科みたいなのもあったから、それがキリスト教になって、先生もそのまま、それでお百姓さんだった人が突然、聖書を持ってね」

「なんだかちぐはぐな感じが」

「子供はよく見るから。あれは偽だ、あれは本物だと。でもね、本を、聖書を大事に持っているというのが、衝撃でした」

「いじめの方は?」

「まだ続いてますよ。もう慣れっこですけど。以前、大岡信さんにも言われたんですけど、『あいつは、被虐的な極致だ』って」

「被虐的極致って、凄まじい」

地元、福生での生活はどうだったのでしょうか?

「多摩川の子供だったから水遊びをしてましたね」

「自分も地元が多摩川に近かったので、よく遊んでました」

「あそこには昔、渡船場ってあってね、その渡し舟が素晴らしかったですよ」

「京王多摩川のところにもあったみたいです」

ここで、多摩川の素晴らしさをしばらく語り合い、吉増さんが、渡し舟の素晴らしさを教えてくれました。

「川があって岸があったら、橋だと真っ直ぐに掛けちゃうけど、渡し舟は、一旦、川へ降りて、川の中の道を行き、流れがあるところまで行って、そこを行くんです。この感覚、渡し舟の感覚が素晴らしい。渡し舟は、川の中に小世界がある。水が流れていて、そこまで行く道がある。待っている時も良い。おそらくわたしは、渡船場という雰囲気にものすごく感動している可能性がある。川で泳いだりしてたら、若い兵隊がシェパード犬連れてきたりしてね」

「兵隊とは、福生はならではの感じが」

「そうです」

「福生は、アメリカの町のような雰囲気もあります」

「はい、基地がありますからね。後年、アメリカの詩人と親しくなって、彼が、日本中を旅して『お前、ものすごく変な所に行ったぜ』と言うので、どこかと訊いたら、『福生だ』って」

「変なアメリカみたいになってる」

「まさか俺の街だとは」

「でも70年代あたりは、お洒落な感じにもなってきてた」

「冗談じゃないよね、こっちは、奥の奥、底の底だから」

吉増剛造 1939年東京生まれ。詩人。主な詩集に『黄金詩篇』『オシリス、石ノ神』『螺旋歌』『表紙 omote-gami』『怪物君』。評論やエッセイ、写真、gozoCinéなど活動は多岐にわたる。最新刊に2008年から2017年、10年にかけての歩みをまとめた『火ノ刺繡』

戌井昭人 1971年東京生まれ。作家、パフォーマンス集団「鉄割アルバトロスケット」の旗揚げに参加、脚本を担当。『鮒のためいき』で小説家デビュー、2013年『すっぽん心中』で第四十回川端康成文学賞、16年『のろい男 俳優・亀岡拓次』で第三十八回野間文芸新人賞を受賞。最新刊は『ゼンマイ』