文・戌井昭人

写真・浅田政志

前編はこちら。

さて、高校生活はどのようになっていくのか?

「中学時代、啓明学園では、いじめられたけど、僕自身、自覚的ではないけど勉強は好きだった。それで、啓明学園は高校まであるんだけど、東大の社会学部を出た優秀な先生がいて、その先生に、『もうここから出ちゃえよ』と、けしかけられて、勉強を教えてもらって、立川高校に入ったんだけど、あまりにも勉強しすぎちゃって、蓄膿症になっちゃったんです。それで、高校1年の時は大変だった。1年の夏から2年の初めくらいまでは病院にいました」

「相当なものだったんですね」

「大手術でした。でも、その時はお金がないから、いまなら全身麻酔だけど、部分麻酔だったんで、手術の状況を全て覚えてる」

「知り合いで、やはり手術した人がいて、鼻の中を切って、ワタをパンパンに詰めて、それを一日ごとに抜いていくと話していました。とにかく痛くて、大変だったと」

「そう大変だった。でも意識ははっきりしていて、『そんなに痛がるなら全身麻酔するぞ』『でもそんな金ねえだろう』って言われた」

「あらら」

「それで医者と喧嘩になっちゃって、とにかく、あまりにもすごい手術の光景に、若い看護師が卒倒してました。でも手術は成功した。良い先生だったんでしょうね」

「それで、学校に復帰するんですね」

「はい、立川高校は、男子300人、女子100人、それを振り分けて、クラスは8クラスで、50人ずつ。男子だけのクラスが4つ、共学クラスが4つ。でも、女の子のいるクラスに入るには、単位の取り方が大変でね、化学を取らないと入れないとか、いろいろ難しかった。で、3年の時にようやく男女のクラスに行けました」

「そこで楽しくやれた」

「いやあ、それでもね、立川高校は、多摩壮士の気分があるから、だいたいが近藤勇、土方歳三、沖田総司だから、乱暴者、バンカラで」

「バンカラなのか」

「そうバンカラなの。多摩壮士の気風で威張ってる」

「僕も調布で育ったから、多摩壮士的雰囲気は、なんとなくわかります。洗練されてないというか、田舎侍というか」

多摩壮士をけなしているようですが違います。

その、イタいところが良いとも思っています。

「高校卒業後の進路は?」

「立川高校からは、東大も行くけど、やっぱり一橋大学が近かったから多かった。あと早稲田も多かったな。でも、僕は反発して慶應に入った。中国文学をやろうとしていたからというのもあったけど。とにかく立川では、慶應は人気がなかったな」

「どうして中国文学を?」

「高校で漢文があって、上がり下がりがあるじゃないですか、あれがメッチャ好きで、上がったり下がったりするのが。詩人は芭蕉さん経由だけど、陶淵明とか、でも一番好きなのは李白です。あの天才的なスピードが好きです。漢詩の持っている外から来る宇宙的なスピードにイカれて」

「逆にいじめられっこだったからこそ、その世界を発見したのでしょうか」

「そうです。だから良かったかもね」

「それでもって今度は、武蔵野の多摩地方からいきなり都会の慶應って、これまたなにかありそうな感じですが」

「そう、これが大変だった。ここで語ることは、講談社の現代新書『我が詩的自伝』で書いていますけど。まず自閉症の子が親元を離れて、下宿をする。自分の部屋がある、しかも都会生活、舞い上がっちゃってね」

「場所はどこでした?」

「最初は、三田の魚藍坂下、それから代々木。よく移動してました。部屋に虫が出ると移動したり」

「虫」

「そう。で、そうこうしているうちに、小説、哲学をものすごく読んで、乱読して、日記を書き、仲間ができ、ふとまわりを見たら、『現代詩手帖』の前身の投稿雑誌があって、そこに慶應の岡田隆彦という人が投稿していて、それで『三田詩人』というのができたという話を聞きつけ、そこに僕が入ったんです。岡田とは後に『プロヴォーク』(写真誌)という雑誌を作っていくんです。あいつは、おじいさんが終戦の時の大臣をつとめた大変な政治家で、お家は赤坂で、同人会はそんなところでやってました」

「多摩から出てきた吉増さん、都会の赤坂へ」

「そこに行く。で、向こうから見たら、何だ、この変な、気狂いじみた、青白い、ときどき禅問答みたいなこと言う奴は、といった感じで、どうしようかって困ってたんじゃないかな。それが三田詩人のはじまりです」

「そこで詩作を?」

「詩は、もう直感的に書けちゃいました」

「そのように直感的に書けると思ったのは、その時ですか?」

「中学くらいの時からかな、詩のクラスがあって、いや、でもその前から、比喩を、なにかを喩える時、それができる子供でした。だから言語感覚においては『あっ、この子できるな』って自分で思ってた。まあ、乱暴なものですけど、勘はつかむ」

「言語感覚においては勘が良い子供」

「でも、まわりから見ると、嫌な奴だなぁって思われていたんでしょう。よく覚えているのは小学6年生の頃、先生の驚きまで覚えてる。詩を書きなさいと言われて、だいたいみんなは『アカシアのなんとかかんとか~』って、北原白秋みたいのを書くのね、ところが僕は全く違った」

「どんな詩を」

「コッペパンを持って労働者が家の前を通るとか、滝が落ちてくる時の様子とか、3つ違う詩を書いたの。そうしたら、若い先生に『あなたなに!わたしこの詩好きだわぁ』と言われた。だから、書けるという感じはあったんです。今こうして話しているということは、当時から仲間たちにも、言わずにそういう態度が伝わっていて、嫌だなと思われていたのかも」

「ムカっとされる」

「そう、すごく丁寧で、そういうの隠すタイプだけどね」

「バレてしまう」

「だいたい、そんな感じかな」

さて、大学を卒業した吉増さんはどうなったのか?

「また変なもんが生じてきた。落第生と一緒に、そいつら大会社の孫とかなんだけど、渋谷の百軒店で、悪の手前みたいなことをやってて、とぐろ巻いてたんです。僕は、詩も書いていたけど、それがピークに差し掛かってきたというのもあった。それに、なんだか、そこの自由さに憧れて、キャバレーのボーイをやってたんです。『BC』って店でね、これが楽しくて」

「AがなくてBC」

「そう、『BC』。これが相当な暴力キャバレーでね、安藤組が最盛のころで、地回りで、花形(敬)さんなんか来ていたよ。肩で風切ってさ。まあ、ああいう世界の一番良い時、ギラギラしていた時かもね」

「どうして、そこでバイトをすることになったんですか?」

「僕は、バーテンダーになりたかったんだ。そのくらい水商売が好きで、銀盆を操るのも上手いの。で、ホステスがビール瓶をあげて、それをすっと抜いて歩くとか、なんかそういう世界が好きでした」

「それから、長くバーテンダーを?」

「でも、そういうところにいても煮詰まってね。私も極端に哲学的になってしまって、ニーチェなんか読んでたから。それで家出というか、どこかに行きたくなって、三畳の部屋に手紙を残して、海の向こうに家出というか、蒸発をしたんだ。その時は、実存の底に触ることができるか、とか思ってた。当時は政治青年ばかりだったから、でも僕はそこにはいかない、これじゃあダメだと思っていた。とにかく生活の隅を触らないと、表現に至らないと」

「そして、どこへ向かったんですか?」

「鹿児島。寝台でね。そこで船乗りになろうかと思った。でもなれずに、今度は大阪へ帰って、天王寺へ。天王寺は疎開の時、大切な場所だったんだ。それで釜ヶ崎の二畳くらいの部屋に、3カ月くらいこもってたのかな」

「そこでなにをしてたんですか?」

「やることもないから、図書館行って本読んでるだけなんだけどね。それで、キャバレーのボーイでもやって、そのまま人生を過ごそうかとも思っていたんだけど、どこも雇ってくれないんだ。でも、その時の地盤が折口信夫に繋がった。だから折口信夫論をやることになるのは、そこで過ごしていたこともあったからで、それは僕の補講でもあった」

「東京に戻ってからは?」

「その辺からは、創作、評論をやるようになった。で、映画を作りたいとも思ってたんだ。それで映画会社に行きたくて、ツテをたどって東映の重役さんに会ったことがあったな。それで『君、助監督になりたいんなら、風呂敷いっぱいにシナリオ書いておいで』なんて言われちゃってさ。こっちは映画青年で、イメージのことしか話してなかったし、そこまでやる気はないから、それで雑誌社に入りました」

その後、吉増さんは詩人として活動。最近では、松濤美術館で「詩人・吉増剛造展」を開催。その動きはまだまだ止まりません。いつだって現役感がひしひし伝わってくる。印象的だったのは「とにかく生活の隅を触らないと、表現に至らない」という言葉。子供時代、戦争や過酷ないじめにあってきた吉増さんであるが、それでも何かを見続けてきた目が、そこにあるような気がした。吉増さん、この先も、まだまだ「吉増剛造」という素敵な存在を、我々に見せてください。

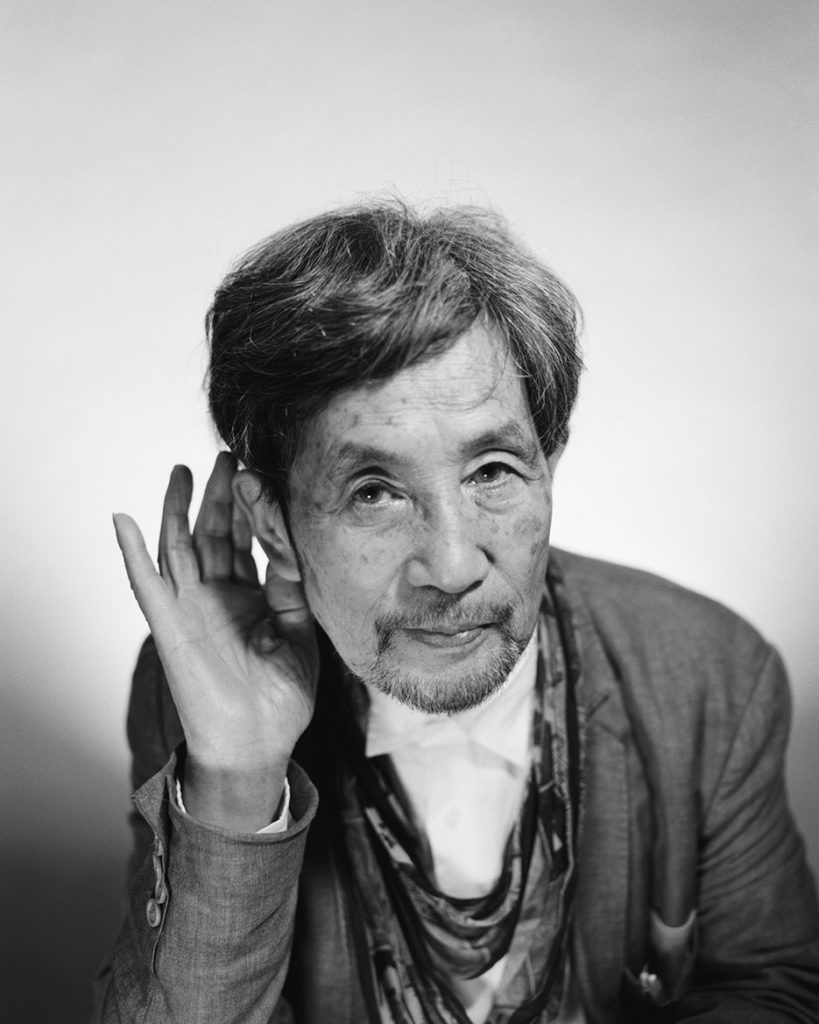

吉増剛造 1939年東京生まれ。詩人。主な詩集に『黄金詩篇』『オシリス、石ノ神』『螺旋歌』『表紙 omote-gami』『怪物君』。評論やエッセイ、写真、gozoCinéなど活動は多岐にわたる。最新刊に2008年から2017年、10年にかけての歩みをまとめた『火ノ刺繡』

戌井昭人 1971年東京生まれ。作家、パフォーマンス集団「鉄割アルバトロスケット」の旗揚げに参加、脚本を担当。『鮒のためいき』で小説家デビュー、2013年『すっぽん心中』で第四十回川端康成文学賞、16年『のろい男 俳優・亀岡拓次』で第三十八回野間文芸新人賞を受賞。最新刊は『ゼンマイ』