神と信仰と。

スコセッシ映画の永遠のテーマ

マーティン・スコセッシについて語るとき、我々が必ず語らねばならないことのひとつが、「宗教と信仰心」である。スコセッシは長年、神についての問いを自分に投げかけてきた。彼にとって神は間違いなく存在する対象である(姿形が見えなくとも)。ではなぜ神は、人にこれほどの試練を与え続けてきたのか。実はそれこそーー神と信仰心についてのことーーマーティン・スコセッシがずっと、まさに『ミーン・ストリート』の頃から一貫して、自分の映画のメイン・テーマとしてきたことである。数々のギャング抗争モノ、マフィア映画を撮ってきたスコセッシが? と意外に思われるかもしれないが、これは紛れもない事実だ。数々のインタビューで、過去40年以上に渡ってスコセッシは、表現の仕方は違えどそのことをずっと語り続けてきた。

イタリア、シチリアにルーツを持つ移民の息子としてニューヨークに生まれ育ったマーティン・スコセッシは生粋のカソリック教徒である(バチカンを抱えるイタリアは、カソリック大国である)。「信仰、神、魂の行方」は、スコセッシにとって「最大の謎」であり、その謎を解くために映画を撮っていると言っても過言ではない。これまでいくつものインタビューで彼は、自分自身の信仰心について、宗教について、神の存在や死後の世界についてどう考えているか、幾度も正直に語っている。

『ミーン・ストリート』から『ギャング・オブ・ニューヨーク』まで、いくつものマフィア映画、ギャングが抗争する映像を撮ってきたスコセッシ。銃、マシンガン、爆弾、ナイフ、あらゆる暴力と死が、彼の映画では無数に描かれてきた。R指定映画のオンパレードである。だが同時に、スコセッシの映画にはいつも、宗教と精神性についての問いが含まれているのだ。

1988年、スコセッシは『最後の誘惑』を撮った。原作はギリシャの放浪作家、ニコス・カザンザキスの小説『キリスト最後のこころみ』。ウィレム・デフォーがイエス・キリストを、スコセッシの盟友ハーヴェイ・カイテルが「裏切り者」のユダを、それぞれ演じている。さらに、すばらしい女優で、作品を選び出演してきたバーバラ・ハーシーがマグダラのマリアを、ピラト総督にはデヴィッド・ボウイ、使途ヤコブをジョン・ルーリーと、スコセッシらしい個性的なキャスティングの映画だった。キリストが「マリアとの結婚によって子供を多く授かり、人間としてこの世を去る」という「誘惑を持ち続けていた」との解釈に基づいた物語で、そのことから、製作中から賛否両論を巻き起こし、公開はもちろん製作への反対運動なども沸き起こった。だがスコセッシは信念を持ってこの映画を撮り終え、公開前にはニューヨークで宗教関係者を招いてのラフカット上映会もおこなった。そこにはニューヨークのカソリック大司教も観にやって来たが、大司教は見終わって映画を絶賛したという。

スコセッシの「神と信仰心への探求」はさらに続く。1998年には、なんとダライ・ラマ14世の半生を描いた『クンドゥン』を発表(アカデミー賞4部門にノミネートされた)。実在のダライ・ラマの甥の息子が主役を演じ、ダライ・ラマの実母の親族が母親役を演じるなど、素人のチベット亡命者たちを演技者として起用した、かなりチャレンジングな作品であった。

巨大予算による大作や、ギャング抗争をモチーフにしたマフィア映画などを撮る一方で、スコセッシは(かつて『ミーン・ストリート』や『タクシードライバー』がそうであったように)インディペンデント映画的な作風の小作品を撮ることも忘れず、さらに、自身の永遠のテーマである「信仰心、神」についての映画も撮り続けてきた。その背景には、「ジャーナリスト」としてのスコセッシの厳しく、かつ、温かい視線がある。

差別や格差がなぜ生じるのか、人はなぜ怒り暴力をふるうのか、スコセッシはそのことをいつも考えてきたのだ。それらは人間の心から生まれてくる。だから彼は、人間の心をリアルに表現するための装置としてマフィアの世界を使う。一方、人間の心には「善」も存在する。キリスト教の用語ではそれを「compassion(慈しみ、思いやり)」とも呼ぶ。たとえ暴力的なシーンの多い映画であっても、スコセッシがほんとうに描きたいのは、すべての人が持つ(はずの)「慈悲の精神」なのだ。人の本質は慈しみや思いやり(愛と呼んでも良い)なのか、それとも、欲望や嫉妬(悪)なのか。

『最後の誘惑』が仕上げの段階に入った頃、スコセッシはニューヨーク大司教から1冊の本を贈られる。遠藤周作の小説『沈黙』である。1988年のことだ。「もしあなたが信仰について深く考えたいのなら」と大司教は言った。「この本を読むといいですよ」。

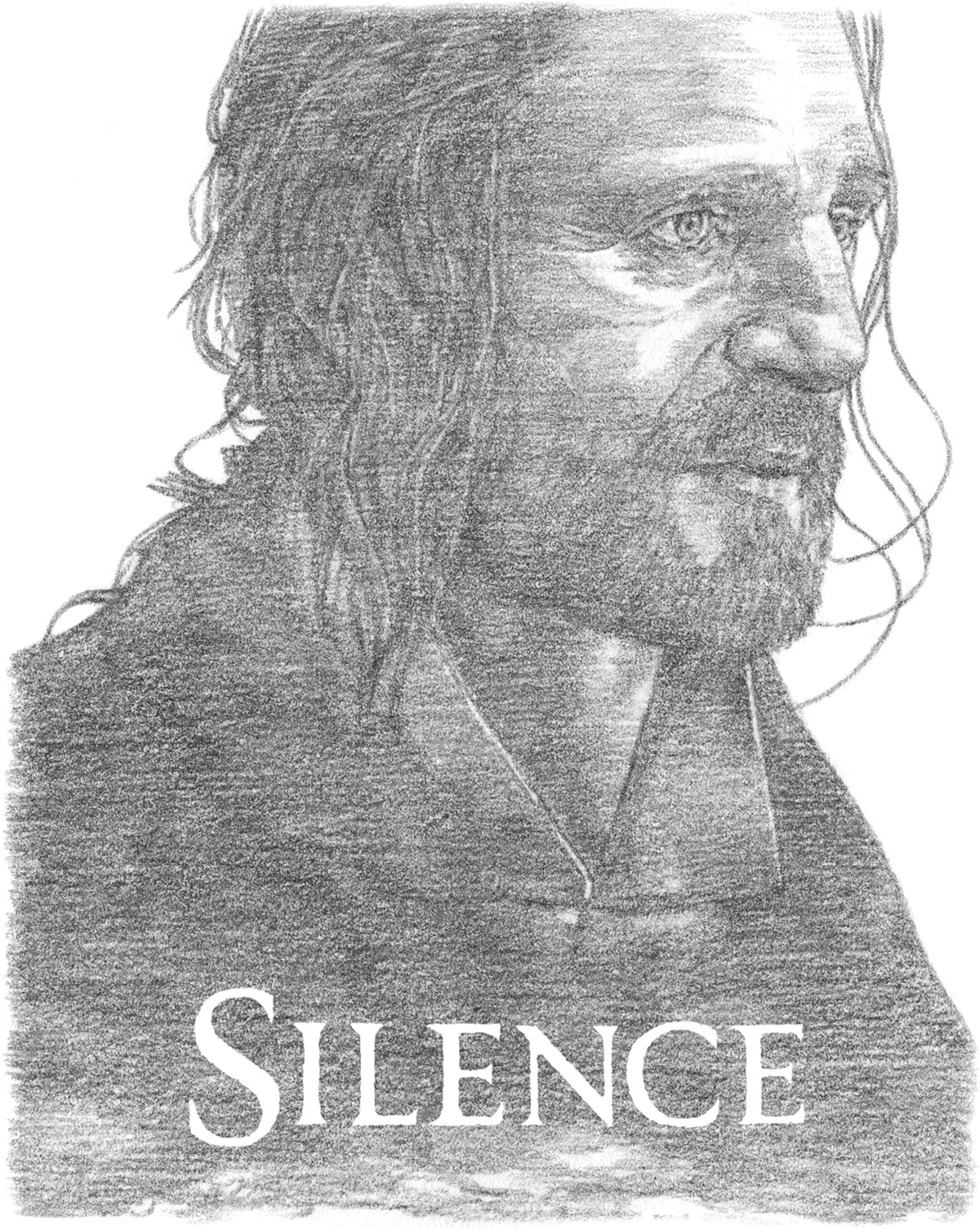

翌89年、スコセッシは日本へやって来る。黒澤明の映画『夢』に出演するためだった(コッポラ、ルーカスらがプロデュースしたこのすばらしい作品の中でスコセッシは、画家ヴィンセント・ヴァン・ゴッホを演じている)。日本へのフライトの中でスコセッシは『沈黙』を読み始め、滞在中ずっと読み続けたという。後にスコセッシはこの『沈黙』を原作として、映画『沈黙 -サイレンス-』(2016)を製作した。

信仰心、それはスコセッシにとって、宗教というよりも、「生きる理由、人間が存在する意味を知りたい」という信念の表れである。「魂の行方」と言ってもいい。それをスコセッシは「知りたくて仕方ない」のだ。その想いを映画で表現し、ときに映画の中でその(ある意味での、ある側面での)「答のひとつ」を表現してきた。

スコセッシの最新作『アイリッシュマン』は、アメリカ東部のイタリア系アメリカン・マフィアと、そこに深く関わったひとりの暗殺者による晩年の「告白」を映像化した映画だ。3時間半近い長尺の中で大勢の人間が命を落とし、多くの者は自分が殺されたことも把握しないまま死んでいく。いくつもの裏切りや不条理があり、権利や地位への飽くなき欲望が描かれ、政治・社会のリアルな闇が浮かび上がる。実話である。驚くべきことに、このマフィア組織が、ジョン・F・ケネディ暗殺にも関与していたと思しきことも明かされる。「このような暗澹たる世界に我々は生きているのだよ」というマーティン・スコセッシの声が聞こえてくるようだ。「これが私たちの社会であり政治なんだ。それは今も大きくは変わっていないぞ」と。そしてスコセッシは我々にこう問いかけてくる、「あなたはどうなのだ? あなたは、慈しみや思いやりを持って生きているか」。

『アイリッシュマン』には確かに「compassion」がある。苦しいときの支えとなるユーモアもある。家族や仲間を思う慈愛がある。小さいが確かな信頼も。そして最後には祈りと赦しが描かれる(だが赦されるかどうかは、神のみぞ知る)。

これは銃声が響くマフィア映画だが、それはもっと大事なことを物語るための「容れ物、装置」でしかない。スコセッシがここで自問自答しているのは精神性であり、信仰心なのだ。

2/3

NEXT:音楽を愛し、音楽に委ねるスコセッシ。「音楽は魂を表現している」と語る